最終更新日 2025年9月30日

交通安全フェスタを開催しました(防災危機管理課トピックス)

PAGE-ID:12021

越前市交通安全フェスタを開催しました。令和7年9月20日

岡本地区で防災訓練を実施しました。令和7年8月31日

【災害非常食の展示】

【災害非常食の展示】 【新聞紙コップづくり】

【新聞紙コップづくり】 【発電機使用体験】

【発電機使用体験】

【8月30日~9月5日は防災週間】越前市防災士の会が啓発活動を行いました。令和7年8月30日

災害に備えるには、災害について知ること、日頃から考え話し合うことが大切です。 この機会に、ご家庭、地域でできる防災について一度話し合ってみましょう。

令和7年度自主防災組織リーダー育成研修会を開催しました。令和7年8月27日

8月27日(水曜日)午後7時から越前市文化センター大ホールで、町内や地区の自主防災組織、防災士など435名もの多くの防災リーダーにご参加いただき、令和7年度自主防災組織リーダー育成研修会を開催しました。

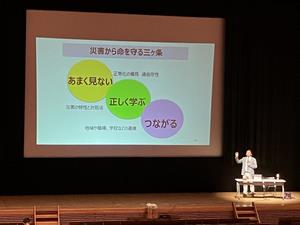

まちの防災研究会の理事長の松森和人様から「これから必要となる地域防災活動とは」をテーマにご講演いただきました。大規模地震が発生した場合、被害状況の確認や安否確認、避難所運営など何をしなければならないか、また、平常時から地域住民の命を守るために何が求められるか確認しました。災害から命を守る三ヶ条「あまく見ない」「正しく学ぶ」「つながる」を正しく学び認識し、地域での連携について説明がありました。

また、地域が主体的に防災活動を実践するための「地区防災計画」について紹介し、その地域に適した実行可能な計画を住民それぞれが意見を出し合ってボトムアップ型で作ることが重要と訴えました。

講師による講演後、市防災危機管理課から「自主防災組織に関する取組」について、地区防災訓練や地区防災計画の推進に取り組むための提案や、実施にあたっては伴走で支援していくことをお伝えしました。また、大規模災害の発災直後、いち早く避難所を開設できるようキーボックスを設置していくこと、避難所環境を整備できるよう資機材の分散備蓄及び拡充を行うことを説明し、地域の防災リーダーとなる参加者には、市と一緒に地域防災の取組みを進めていただくよう呼びかけました。

市民の皆様におかれましても、災害時に命を守るためには「自助」「共助」の力が不可欠です。「自分ごと」として考え家庭・地域で災害への備えをお願いします。越前市防災会議を開催しました。 令和7年8月20日

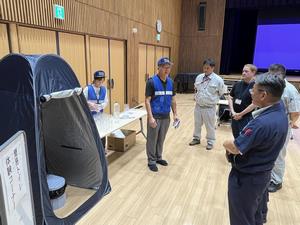

令和7年8月20日(水曜日)に、生涯学習センターeホールにて市防災会議を開催しました。会議は山田賢一越前市長を会長として、国や県、公共交通やライフライン関係企業、学識経験者、防災関係団体など委員37名に出席いただきました。

能登半島地震等の災害を踏まえ、在宅・車中泊避難者の支援や応援人員を受け入れられる体制整備など、国や県の防災計画の改定に基づく市地域防災計画の修正のほか、市内県立高校や地区公民館など新たに23施設を指定避難所に指定することについて承認いただきました。

また、災害時の情報発信体制の強化や広域避難場所への防災資機材の分散配備など、直近一年間の本市の防災に関する取組みについて報告しました。今後も避難所環境の改善や防災資機材の整備を進め、激甚化する災害に備えてまいります。

越前市自警消防隊連合会の夏季合同訓練が開催されました。 令和7年8月17日

令和7年8月17日(日曜日)、早朝から強い日差し照り付ける中、市内自警消防隊47隊、281名が参加した越前市自警消防隊連合会恒例の夏季合同訓練が武生中央公園駐車場で開催されました。

「ヘルメット戦隊かぶるんじゃ~」がふるさと踊りに参加。令和7年8月14日

越前市防災士の会が武生高校生徒の断層研究を学びました。 令和7年8月9日

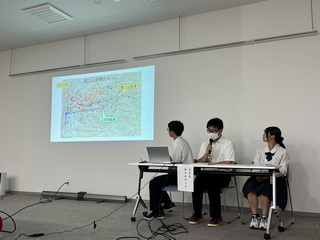

越前市防災士の会では、防災に関する知識を高めるため、武生高等学校の生徒が長年取り組んでいる断層調査の研究について学ぶ研修会を毎年開催しています。

今年の研究発表は、鯖江市東部を通る殿上山断層のルート解明について、地下水のイオン濃度や、三里山での放射線濃度などを測定し、解析を行うものでした。断層ルートの延長が判明すれば防災上たいへん重要な情報となります。会員は自分たちが住んでいる地域での断層研究に熱心に聞き入るとともに、高校生の専門的な研究に対して感心している様子も伺えました。

また、研究アドバイザーである福井工業高等専門学校の岡本拓夫名誉教授から、断層調査の補足や教授自身の地震研究について説明いただきました。

市防災士の会では、今後も研修会を定期的に開催し、防災に関する知識を高め、地域防災力向上に取り組んでいきます。

一人でも多くのいのちを救う!外国人市民防災リーダー養成研修会を開催しました。令和7年7月30日、8月6日

越前市では、令和元年から毎年、外国人市民防災リーダー養成研修会を開催しています。7期目となる今年は7月30日と8月6日に市生涯学習センターeホールで、新たな9名と5名の現リーダーが受講しました。

まず始めに、越前市には多くの外国人市民が住んでいることから、本市で進める多文化共生の取組みについて、本市に住む外国人市民の現状や外国人向けのサービスなどを説明しました。

防災については、市内で発生した過去の災害事例などを学んでいただきました。また、洪水ハザードマップや防災アプリも実際に使いながら、日頃から大いに活用できることを理解してもらいました。いざという時は自らが判断し冷静に行動できることが重要です。参加者からは「アプリが使いやすい」「イラストや図が多くて自然災害がイメージしやすい」「家族や友人にも薦めたい」といった感想がありました。

非常食体験として、ドライカレー、五目ご飯、白米の3種類のアルファ米を、手作りの紙皿にそれぞれ取り分け食べ比べしてもらいました。ぜひ買って備えておきたいとの声もありました。

2日目は、越前市防災士の会の協力のもと、簡易トイレ、段ボールベッド、新聞紙で紙コップづくりの3つの避難所体験を行いました。

最後に、胸骨圧迫の方法やAEDの使い方などの救急講習を行いました。南越消防組合中消防署員指導のもと、胸骨圧迫のテンポや押し方など実体験しました。また、電話で“119”救急車の呼び方について、あわてずに住所や症状を伝えることで、いち早く適切な処置や病院に搬送できることを学んでいただきました。

2日間の研修を受講した9名を外国人市民防災リーダーに認定しました。これからは50名がSNSでの情報発信や防災訓練への参加などの活動をしていただきます。

2日間の研修を受講した9名を外国人市民防災リーダーに認定しました。これからは50名がSNSでの情報発信や防災訓練への参加などの活動をしていただきます。

外国人市民防災リーダーには、災害時に日本人と外国人をつなぐ役割が期待されています。多文化共生を推進する越前市では「誰一人取り残さない地域防災」を目指し、今後も取り組みを進めてまいります。

越前市交通安全母の会が交通安全ふれあい教室を開催しました。令和7年7月29日

越前市交通安全母の会では「交通安全は家庭から」を合言葉に、就学前の園児等を対象とした交通安全ふれあい教室を毎年開催しており、今年度は7月から8月にかけて全5園で開催します。7月29日(火曜日)には、認定こども園あわたべで実施されました。

4歳児と5歳児が参加し、最初に越前警察署交通課から交通安全の大切さや道路を歩くとき・渡るときの注意を学びました。横断歩道に見立てたマットを使用した横断歩道を渡る練習では、信号と左右をしっかり確認しながら正しく渡っていました。その後、母の会が用意した交通安全に関わるものが描かれた越前和紙を使用して紙飛行機を作成し、楽しみながら交通ルールを身に着けました。最後にこどもたちに交通安全のぬりえを渡し、交通ルールを守ることの大切さを呼びかけました。

市では、今後も関係団体とともに交通安全教育を推進してまいります。

特殊詐欺被害の現状と対策について市防犯隊が学びました。令和7年7月16日

越前市防犯隊は7月16日(水曜日)に越前警察署生活安全課反保氏を講師に招き、特殊詐欺に関する勉強会を開催しました。

令和6年の福井県内での特殊詐欺被害の認知件数は26件でそのうち7割が高齢者です。被害金額は約1億7,000万円と過去最多を記録しています。詐欺の手口は「警察官をかたる詐欺」が11件と急増しています。参加した40名の防犯隊員は、県内で急増する特殊詐欺の手口や対策について、講師の実例を交えた説明を真剣な様子で聴き、学んでいました。

「口座が犯罪に使われている」などと偽り、現金を屋外に置かせたり、振り込ませたりする手口が多く、LINEで警察手帳の画像を送るなど巧妙な演出も確認されています。

勉強会では「警察官が現金の話をすることは絶対にない」といった基本知識の重要性が強調され、隊員からは「まずは冷静に考えることが大切」との声がありました。隊員は学んだ知識を今後の防犯隊活動に生かしていきます。

【特殊詐欺への対策】

警察官は絶対に以下のようなことはしません

1.LINE登録を求める

2.お金を振り込ませる

3.ビデオ通話で警察手帳を見せる、逮捕状の写真を送るなどの演出

市では市民の皆様に防犯意識を高めていただくため、市防犯隊と連携しながら特殊詐欺防止に向けた啓発活動を継続してまいります。

【夏の交通安全県民運動】早朝一斉街頭指導を実施しました。令和7年7月11日

【運動の重点と取組み】

1.こどもと高齢者の交通事故防止

2.歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

3.自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底

避難訓練講習会を実施しました。令和7年6月30日

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設など、防災上の配慮が必要な方々が利用する施設)では、利用者の命を守るために避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられています。

越前市では、6月30日(月曜日)にアイシンスポーツアリーナ会議室で、市内の要配慮者利用施設の職員約60人に参加いただき、避難訓練に関する講習会を開催しました。

講習会の前半は、福井地方気象台様による防災気象情報や大雨時の対応についての講話に続き、福井河川国道事務所様から避難確保計画を立てる際の考え方として、災害時の対応を時系列で整理する「タイムライン」についての説明が行われました。

後半は、参加者同士によるグループワークを実施し、各施設の避難確保計画について意見を出し合い、計画のブラッシュアップを図りました。

要配慮者利用施設においては、平常時から訓練を実施し避難確保計画を見直していただくことで、災害発生時に多くの命を守ることにつながります。施設利用者が安心して過ごせる環境を整えるため、防災意識向上に努めてまいります。

通学用自転車の安全点検を実施しました。令和7年5月29日

災害時相互応援協定締結先自治体を訪問しました。令和7年5月26日

災害対策本部運営訓練を実施しました。令和7年5月21日

市では大規模な地震発生を想定した災害対策本部運営訓練を5月21日(水曜日)に実施しました。今回の訓練では発災直後の初動対応に重点を置き、まずは市庁舎屋上から見える範囲で火災の発生状況などの被害状況の確認後、地域住民や各部局の職員から次々と入ってくる被災情報などを本部で迅速かつ適切な対応を行う図上訓練としました。

人命救助を最優先に、消防や警察など関係機関との情報共有し、避難所の開設、自衛隊への災害派遣、被災地域への避難の呼びかけや誘導など、本部や各部局の初動態勢を確認しました。市の重要な役割をいち早く取ることができるよう、今後も訓練を重ねてまいります。

気象台と災害時連携体制を確認しました。令和7年5月20日

5月20日(火曜日)に福井地方気象台木下信好台長が山田賢一越前市長に表敬訪問いただき、大規模災害時には迅速な情報共有が行なえるよう、市長と台長とのホットライン(直通ダイヤル)を確認しました。

また、市防災担当職員と気象台職員が普段から顔の見える関係を築いておくことで、台風や大雨などの災害時に迅速な対応が図れるよう連携を深め、地域住民の安全安心の確保に繋げてまいります。

「ペイント作戦」を実施しました。令和7年5月11日

市内小中学校で交通安全教室が実施されています。令和7年5月2日

新入学生を迎え、新学期が始まった4月から5月にかけて、市内各小中学校において交通安全教室が開催されています。

対象は、毎日の登下校など子どもだけで道路を歩く機会が増える小学1年生や自転車を利用することが多くなる小学3・4年生、自転車通学が始まった中学1年生などです。

教室は越前警察署交通課職員や市交通指導員、地域の交通安全協会員のほか保護者などの協力を得て実施されており、警察からの話や学校周辺の道路での実技講習を通して、それぞれに必要な交通ルールを学んでもらいます。

市交通指導員会では、各学校からの依頼を受けて交通指導員を派遣しています。実技講習にて、実際に道路を歩く子どもたちを見守りながら安全な歩き方や自転車の乗り方を指導しています。

指導員は登下校時の見守り活動や街頭指導などを通じて、子どもたちの交通事故防止を図ってまいります。

【4月22日味真野小学校】

【4月24日武生西小学校】

越前市防災士の会総会が開催されました。令和7年4月19日

防災士の会は平成27年に発足して10年目となり、現在は防災出前講座の開催や、各地区防災訓練や講習会、啓発イベントなどに参加し、地域での防災ボランティア活動を行っています。

開会にあたり木原志敏会長は「災害から被害を最小限に留めるために地域防災力の向上に努めていく。」と挨拶のあと、令和6年度に市内で開催された出前講座・防災訓練への参加等に関する事業報告、令和7年度の事業計画・予算案について説明があり、すべての議案が承認されました。会員からは、防災士の資格を持った方の会への加入や地区内での会員同士の連携体制などの質問もあり、活発な意見が交わされた総会となりました。

総会後には、打谷由起子副会長による新聞紙を使った防災グッズ作り体験が行われ、災害時にはペットボトルから直接飲まないことが病気予防につながるなど、災害現場の経験を活かした研修会が実施されていました。

薄暮時一斉街頭指導を実施しました。令和7年4月18日

越前たけふ駅前交番と今立分庁舎(今立交番)が新設されました。令和7年4月16日

4月16日(水曜日)に、越前警察署「越前たけふ駅前交番」と「今立分庁舎(今立交番)」の2施設の開所式が行われました。

交番は、地域住民にとって身近な存在であり、困ったときや不安なときに頼れる場所です。警察と行政と地域がさらに連携を深め、安全で安心なまちづくりに努めてまいります。

交通死亡事故0”ゼロ”を目指し交通指導員会総会が開催されました。令和7年4月7日

総会議事では、令和6年度事業経過報告及び令和6年度収支決算報告を行い、令和7年度事業計画(案)、令和7年度収支予算(案)について賛成多数で承認されました。

総会議事では、令和6年度事業経過報告及び令和6年度収支決算報告を行い、令和7年度事業計画(案)、令和7年度収支予算(案)について賛成多数で承認されました。【春の交通安全県民運動】早朝一斉街頭指導を実施しました。令和7年4月7日

【運動の重点と取り組み】

【運動の重点と取り組み】令和6年度下半期トピックスはこちら

令和6年度上半期トピックスはこちら

令和5年度下半期トピックスはこちら

令和5年度上半期トピックスはこちら

令和4年度下半期(1~3月)トピックスはこちら

令和4年度下半期(10~12月)トピックスはこちら

令和4年度上半期トピックスはこちら

令和3年度下半期トピックスはこちら

令和3年度上半期トピックスはこちら