最終更新日 2025年11月25日

やまけんコラム「宝をつむぐまち」

PAGE-ID:12222

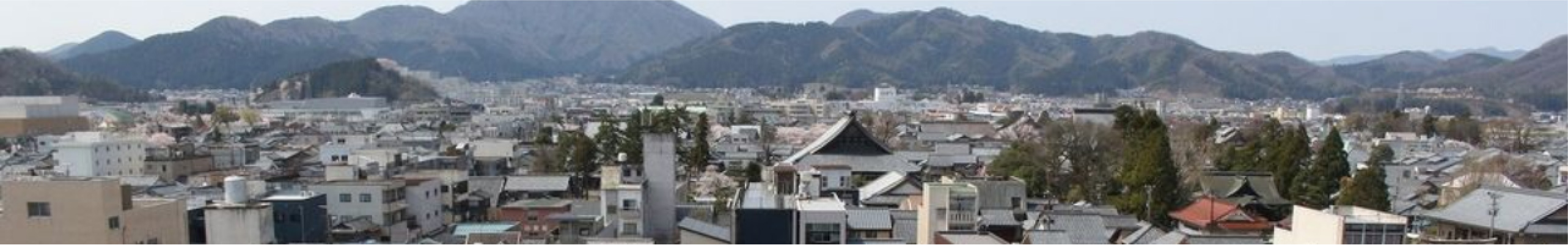

市長コラム「宝をつむぐまち越前市」

ユネスコ創造都市ネットワーク加盟 VOL.30 令和7年11月

10月31日の夜8時前、ユネスコ本部のホームページに「ECHIZEN CITY」の文字が。

かすかな事前情報を頼りに、その日夕方4時頃から待機していた我々が、「今日はもう発表されないのか」とあきらめかけた時であった。2025年新規加盟都市として、越前市が「クラフト&フォークアート」分野で正式に加盟認定された。3年にわたりこの瞬間のために努力してきた職員たちと握手を交わし、小さな万歳三唱で喜びを分かち合うことができた。私自身は、静かな、ほっとするような感慨であった。

「ユネスコ創造都市ネットワーク」とは、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が2004年に創設した国際的な枠組みで、地域の文化を活用し、地域の魅力や競争力を高め、持続可能な発展を目指すものである。文学、映画、音楽、デザイン、食文化、メディアアート、クラフト&フォークアート、建築の8分野で、加盟都市同士が知識や経験を共有し、人材育成や共同事業を通じて、文化によるまちづくりを推進している。

今回、新規加盟58都市が加わり、世界で408都市となった。越前市は日本で12都市目、クラフト分野では金沢市、丹波篠山市に次ぐ3都市目となる。今回、日本からは2都市が推薦されたが、認定されたのは本市だけであった。想像以上に、厳しい審査が行われたことを改めて実感した。

創造都市ネットワークへの加盟は、宝物を活かすという越前市政の目標のひとつとして私が当初から掲げていたものである。総合計画にも、文化県都宣言プロジェクトとして位置付け、エンジンとなる創造都市推進会議や文化創造みらい会議を設け、伝統工芸団体、文化団体など多くの市民の皆様とともに進めてきた。越前和紙、越前打刃物、越前箪笥の3つの伝統工芸には、1500年以上前から、豊かな里山の自然によって育まれてきた歴史と文化が、今なお産業として息づいている。そして、今回の登録は、伝統工芸のみならず、今を生きる市民の生活の中で、音楽、文学、絵画、書道、歌や踊といったものが盛んに行われ、越前万歳や獅子返しなどの伝統が長年受け継がれていることも評価の対象となった。

加盟をきっかけとして、世界408都市とのクリエイティブな人材、アーティストなどの交流が広がる。その交流を通じて、世界のより多くの人に知られ、新たな付加価値を生み出すことができる。販路も広がり、来訪者も飛躍的に増えることが期待できる。次代を担う創造的人材の育成にもつながっていくだろう。こうした好循環をもたらすことによって、本市の3つの伝統工芸はこれからも生き続け、持続可能なものになるのである。

11月11日には、これも待ち望んでいた、そして10年がかりで取り組んできた越前鳥の子紙のユネスコの無形文化遺産について、登録が適当という勧告が出た。いよいよ12月には、正式決定の見込みである。市民の皆様にとっても、二つのユネスコは大きな意味を持つ。人口減少や高齢化などに伴う多くの課題を解決するために、こうした世界とのつながりを活かして創り出す新しい価値を地域の元気と活力に繋げていくことができる。同時に、世界からの評価は、産業だけではなく、市民とりわけ若い世代のふるさとへの誇りと愛着を深めることになる。加盟や登録は、もちろんゴールではなく、越前市が「世界の文化創造都市」として歩み始める、そのスタート台に立ったということである。

本市を拠点に世界で活躍しているaiMIKIさんデザインのロゴ入り、越前和紙グリーティングカード(挨拶状)を加盟都市に送る予定である。6月に越前国府大使の岸谷五朗さんと一緒に作ったものだ。

伝えるメッセージは、「ふるさと越前市がもつ歴史と文化、工芸の豊かさは、創造都市ECHIZENとして、世界に誇る“本物”です。一緒に頑張りましょう。」というものである。

記者会見の様子

越前市制施行20周年に寄せて VOL.29 令和7年10月

令和7年10月1日、越前市は市制施行20周年という節目を迎えた。

9月27日に行った越前市文化センターでの記念式典には、県内市町、ゆかりのある自治体の首長、市民など約750人が出席し、越前市の節目を祝った。

オープニングアトラクションでは、前田美智バレエ教室が、昨年の大河ドラマのオープニング曲「アメジスト」に合わせた創作バレエ「光る君へ~源氏千年物語~」を披露。本市の伝統文化を表現し、来場者を魅了した。

記念式典は、3大会連続でオリンピック出場を果たしたフェンシングの佐藤希望さんによる市民憲章の朗読に始まり、市政の発展に寄与された方々、35名・41団体に対し、市政功労者表彰や20周年記念表彰などの部門ごとに表彰させていただいた。

式典後のアトラクションでは、今年度、東日本学校吹奏楽大会に出場し金賞に輝いた武生第一中学校吹奏楽部が、本市の音楽家 篠田洋氏作曲の「吹奏楽の為の幻想曲『式部』」を演奏。その後、本式典のために特別に編成された合唱団(ジュニア合唱団こうのとり、地域クラブ活動〈合唱〉、武生第一中学校合唱部)が、本市出身の絵本作家かこさとし氏作詞の楽曲などを披露した。

平成11年から始まったいわゆる「平成の大合併」で、平成17年10月1日に、旧武生市と旧今立町の合併により誕生したのが越前市である。この時に、福井県の市町村数は35(7市22町6村)から17(9市8町)へと半減した。少子高齢化や人口減少が進む中で、住民サービスの維持や効率化、広域的なまちづくりを目指し合併が進められたのである。

この20年で、社会は大きく変化してきた。平成30年、令和3年の大雪、令和4年の大雨、そして令和6年元旦の能登半島地震など、災害は激甚化し、令和の幕開けと共に始まった新型コロナウィルス感染症では、暮らしや働き方を見直すことを余儀なくされた。特にデジタル化の進展は目覚ましく、オンラインでの会議は普通のこととなり、「手のひら市役所」と称して、市役所に行かなくてもスマホでの手続きが済むものが一気に増えた。逆にスマホがないと今どきの居酒屋では注文すらできない。使い慣れない人にとってはやや難儀な時代となった。

このような時代の変化が加速する中、本市はこれに対応すべく前に進み続けている。北陸新幹線の県内延伸、越前たけふ駅の開業、冠山峠道路開通などのインフラ整備と大河ドラマ放送などの相乗効果により認知度は向上し、観光客や観光消費額は大きく伸びている。越前たけふ駅前には、株式会社福井村田製作所の研究開発センターが立地し、来春には操業開始する。ホテルなどの立地も決まり、整備に向けて動いている。10月31日には、ユネスコ創造都市ネットワークへの新規加盟が実現するといううれしいニュースもあった。2年以上にわたる準備、努力が報いられた。そして、年末までには、越前鳥の子紙のユネスコ無形文化遺産登録が見込まれている。いよいよ本市が世界にはばたく用意が整うのである。環境に配慮した農業に力を注ぎ、日本有数の有機産地、オーガニックシティとしても名を馳せつつある。

20年前に思い描いた「新幹線が走るまち」「コウノトリが舞う田園風景」は、今や私たちの日常となった。かつて夢だったその風景が現実となったのは、多くの先人が長年積み重ねてきた努力の証である。それこそが越前市民の誇りなのである。

これからも、「誇りを持ち、愛着を持って住み続けたい、帰ってきたいと思えるふるさと」「行ってみたい、住んでみたいと思ってもらえるまち」を目指し、歴史と文化を守り育てながら、千年先も輝き続ける越前市を皆様と共に築いていきたいと強く願う。

田んぼにコウノトリ、心にふるさと VOL.28 令和7年9月

コウノトリの「ゆうき」くんは、ケージから出ると一瞬羽を広げたのだが、飛び立つことを思い直したように、あたりを歩き回った。

令和7年9月2日、強い夏の日差しの中で、越前市服間地区の「もやいの郷」で、地元の服間小学校の児童や認定こども園の園児、地域の方々やコウノトリに関わってこられた皆さんが見守る中で、コウノトリの放鳥が行われた。

私たちは、ゆうきくんが飛び立つ姿を間近に見ることを期待していたし、子どもたちは「がんばれー!」と何度も声をかけたのだが、ゆうきくんは余裕である。たくさんの人の姿や大きな声援を浴びながら、文化センターで踊り歌うOSK日本歌劇団のトップスターのようだ。観客に目をやり、時折、翼を羽ばたかせて見せながら、あたりを歩き回る。

今回放鳥された「ゆうきくん」は、平成26年に飼育コウノトリの托卵により越前市白山地区で生まれ、平成30年から兵庫県で飼育されてきた。これまで、コウノトリの放鳥は、日野川の西側のエリアで行われてきたが、初めて、日野川の東部で行われることになった。これは、「コウノトリが舞う里づくり」が全市的に広がっていくことを願ってのことである。特に、ゆうきくんが、他の野外コウノトリとペアになってくれれば、遺伝的な多様性によって、環境への対応力が上がるだろう。

本市におけるコウノトリの歴史をみると、昭和46年、白山・坂口地区で保護されたコウノトリ「コウちゃん」が兵庫県豊岡市へ移送されたのが始まりと言える。平成23年には、兵庫県から2羽を借り受け、飼育・繁殖事業がスタートした。平成26年には3羽のヒナが誕生し、翌年にはそのうち2羽が放鳥され、ゆめちゃんは現在も越前市に戻り営巣している。令和元年には国内で55年ぶりに野外ふ化が確認され、令和2年以降は毎年巣立ちが続き、現在までに33羽の巣立ちが確認されている。

こうしたことが実現できた基盤となって支えてきたのは、コウノトリ呼び戻す農法など、環境にやさしい米づくりを熱心に実践している農業者の方々である。農薬や化学肥料をできるかぎり減らす農業によって、田畑にドジョウやカエルが多くみられ、コウノトリが生きていく上で最も大切な「餌」の確保につながるのだ。

その甲斐あって、今では毎年コウノトリが飛来し、自然繁殖が実現している。

今、本市は、気候変動対策と生物多様性保全の両面から、そして食と農を持続可能なものとするため、環境負荷を抑えた農業を推進している。市内の有機農業栽培面積は326ヘクタールにまで拡大し、全耕地の約9%(令和6年)を占める。県内では一位、日本でもトップクラスである。有志の農家の皆さんのたゆまぬ努力、JAによる営農支援、県による飼育・放鳥など、地域一体となった息の長い、粘り強い取組みの賜物である。

車を走らせているとコウノトリがまちなかを飛ぶ美しい姿を見かけた。有機の田んぼの稲刈りを見に行けば、4羽のコウノトリが作業中のコンバインの横で餌をくわえている。

新幹線もコウノトリも、ともに越前市の日常の風景となった。子どもたちに、この美しいふるさとを引き継ぎ、明るく希望に満ちた未来をつくるための象徴がコウノトリである。

数日後、ゆうきくんが青空に舞う、幸せ実感あふれる写真が届いた。

放鳥イベントの様子

悠然と歩くゆうきくん

田畑を舞うゆうきくん

「昇龍」大阪万博に参上 VOL.27 令和7年8月

JR武生駅(現ハピライン)に長年鎮座し、乗降客の目を引いてきた越前打刃物のオブジェ「昇龍(しょうりゅう)」を、2025年大阪・関西万博の公式プログラム「LOCAL JAPAN展 」に7月28日から4日間展示し、オープニングセレモニーに出席した。

共同で出展した三木市の三木金物「金物鷲」と越前打刃物約3,000点を用いた「昇龍」は、それぞれ堂々たる存在感を放ち、二つの工芸のまち・ものづくりのまちから持ち寄った技と魂が響き合う空間が創られた。「昇龍」を前に足を止め、写真を撮り、越前打刃物の歴史や千代鶴国安の龍の夢の伝説に耳を傾ける多くの来場者の様子を大変うれしく思った。

越前打刃物は、700年前に京の刀匠・千代鶴国安が越前の地に住みつき、その技を伝えたことに始まるとされている。もとより、いくつかの地名から想像されるように、古代から鉄文化はこの地に栄えていたはずだが、技術的な洗練と物流の変化によって、農業用の越前鎌が全国に広がったのが、そのころなのだと思う。

そして、様々な刃物へと展開し、今日、とりわけ包丁は国内外のプロフェッショナルに愛される逸品となっている。

味真野の「タケフナイフビレッジ」では、歴史を知り、共同工房を見ることができ、販売所もある。池ノ上にも越前打刃物振興施設「千代鶴の館」があり、近くには見学できる工場や素敵なショップもある。どちらも県外のお客さんを案内すると大変喜ばれる。

そして、越前打刃物には、いくつかの逸話も生まれている。

ヨーロッパの料理コンテストで審査用に提供された越前打刃物のステーキナイフを、あまりの切れ味と美しさに感激した審査員たちが持って帰ってしまった。そのステーキナイフは大変高価だが3年待ち。世界の首脳の集まる昼食会にも使われた。あるいは、日本中の一流料理人は、ある職人の包丁をこぞって求め、別の職人の包丁は、たいていの有名すし店で使われているとか。

伝統工芸産業としては他に例のないことだと思うが、事業所数も従業員数も維持し、若い後継者が育ち、海外での売り上げを伸ばしているのである。

打刃物に限らず、越前和紙や越前箪笥など、伝統工芸には、この地の里山や水が育んできた歴史と文化が息づいている。これを継承してきた人々の誇りや手の温もりが、感じられる。

万博というグローバルな場での今回の展示は、本物の日本の文化はローカルの中にあり、それこそが世界に通用する力であることを知らしめ、また、再認識する機会であった。

この千年受け継いできたものを次の千年にも継承していくこと、それが、今を生きる私たちの責務なのだと思う。

岸谷五朗氏、国府発掘に挑む VOL.26 令和7年7月

岸谷五朗氏は実にナイスガイだ。などと言うと、日本中の誰もが知る俳優さんに大変失礼だが、会うたびに、その人柄に魅了される。

昨年の大河ドラマ『光る君へ』で、越前の国司となった紫式部の父・藤原為時を演じられたのだが、画面から優しさがにじみ出ていた。吉高由里子さんとの親子のシーンも素敵だった。

関連番組の収録、大河ドラマ館のオープニング、パブリックビューイング、越前国府大使就任などで、何度も本市を訪ねられた。懇親の場もあり、たくさんお話を聞かせていただいた。舞台にかける熱い思い、若い人を育てようとしておられる様子など、演劇人としての情熱がほとばしる。演劇人の常か、お酒も大好きで強い。本市の誇る地酒、関西も絶賛だ。あるドラマ関係者に、「売れる役者は人柄もすばらしいですね」と申し上げたが、必ずしもそうではない、ということだった。やはり、岸谷さんは特別なのだ。

岸谷さんには越前国府大使に就任いただき、越前和紙の名刺をお渡しして、宣伝をお願いしているのだが、その名刺がすぐになくなるくらい熱心に活動していただいている。俳優さんは名刺を持たない。生まれて初めての名刺だと、うれしがって使ってもらえるのが、ありがたい。

さる六月十五日には、かねてからの希望で越前国府跡の発掘に参加された。当日は雨模様で、現場でやれるだろうかと危ぶんだのだが、岸谷さん登場のしばらくの間だけ、奇跡的に雨があがった。為時、式部親子が気をきかせてくれたようだ。

発掘用の道具で何度も固い地面を削り、そして掘り出したのは、平安時代の須恵器のかけら5つであった。岸谷さんは、「掘り起こしたというよりも、そこにずっと生きていたものに触れたような感覚だった」と語った。国府があったであろうこのあたりの地中には、モノだけでなく目に見えない何かが、千年にわたって静かに眠っている。鋭敏な感性を持つ岸谷さんなればこそ、その息遣いを感じ取ったのだろう。

今からおよそ千三百年に、北陸地方で最初の国府が置かれ、政治と文化、経済の中心となる。国境のない時代、海を渡ってきた人たちによって文明が伝わり、わが国独自の文化が生まれた。そして、千年前、紫式部は、都を離れてこの地に暮らし、見知らぬ自然、風土、そして多様な人々と出会った。覚醒した紫式部は、やがて『源氏物語』という世界に誇る不朽の物語を生み出すのだ。

その日、岸谷さんは、以前ご自身の手で漉いた和紙に、世界の人々に向けて、こう書いた。

「From Tradition to Creation Bringing the Culture of Echizen into the Future」 ― 伝統から創造へ、越前の文化を未来につなぐ ―

本市の越前和紙、越前打刃物、越前箪笥といった手仕事には、自然とともに生きる知恵、ものづくりのこころが脈々と受け継がれている。それを世界の創造都市に伝え、ネットワークへの仲間入りを目指す私たちへの心強いエールである。

発掘された土器など

過去のやまけんコラム

▷令和6年度

▷令和5年度

▷令和4年度

※令和6年度(VOL.25まで)までは、市広報紙でも掲載しています。

令和7年度(VOL.26以降)は、紙面の都合によりホームページでのみ掲載しています。