最終更新日 2025年8月8日

やまけんコラム 令和5年度

PAGE-ID:12203

やまけんコラム「宝をつむぐまち」 令和5年度分

大原野神社 紫式部のゆかり VOL.17

昨年の秋、プライベートで、紫式部ゆかりの大原野神社を訪ねました。池田町出身の宮司の齋藤 昌さんが、紫式部プロジェクトを知り、帰省の折に私を訪ね、式部と神社のことを話してくださったのがきっかけです。

行きたいと思いつつ、なかなか機会をつくれなかったのですが、紅葉の盛りに少し早い11月のはじめの土曜日、サンダーバードでJR京都駅へ、普通電車で西へ三つ目の駅が向日町駅です。 阪急バスに乗り、終点の南春日町まで約20分で着きます。 そこから歩いて10分ほどのところに、神社はありました。

優しく、静かなたたずまいで、創建は784年。桓武帝が長岡京に遷都した際に、藤原氏の氏神である春日大社の神々を、この地に祀られたのがはじまりとされます。神社の中には「コマイヌ」ならぬ「コマシカ」が鎮座するのも、そうした成り立ちのゆえです。

1005年、中宮の彰子が、この神社に行啓し、彰子の父である藤原道長、そして紫式部もお供をし、その様子の絢爛さは、人々の目をみはらせたとされています。

ここにかく 日野の杉むら 埋む雪小塩の松に今日やまがへる

紫式部が越前国府の滞在をうたったこの歌の「をしお」は、大原野神社のある小塩山のことです。そこに立って、「をしおのまつ」の様子を、この目で確かめたくもあったのです。小塩は、街中から西に向かって緩やかな丘を登っていく先の、京野菜と思われる畑や、上品な住宅街を過ぎた、静かなぎわでありました。歌にもどりますと、「今日や」は「京」の都をかけているとされます。「まがへる」は「見間違える」という説と、雪がふる様子の「みだれふる」との二つの説があるようです。

千年前の気候はわかりませんが、50年近く前に、学生時代を京都で暮らした私には、越前のように「乱れ降るほどの雪」は、めったにないように思われます。むしろ、誰しもが持つ、生まれ育ったふるさとや繋がりのある人々(大河ドラマでは道長もそうですね。)への郷愁が、越前の雪の風景を都の山の雪景色と「見間違う」という感情表現となったのではないかと感じたのでした。

当日、宮司は結婚式を執り行っておられる最中で、その様子を見ることができました。境内には本市の紫式部プロジェクトのチラシが置かれており、説明看板には、紫式部と「越前」のことに触れられています。宮司のふるさとへの愛情がありがたく、すがすがしく気持ちのよい、しばしの旅でありました。三日間しか咲かない千眼桜もすばらしいとか。是非、訪ねてみてください。

(越前市広報 令和6年3月号掲載)

令和6年能登半島地震 VOL.16

年明け早々、元日に発生した石川県能登地方の地震で、多くの方が被災されました。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。

発生当日、本市でも震度4の大きな揺れが起こりました。とっさに29年前の阪神淡路大震災を思いおこしました。発生直後、市内の被害について、危機管理担当の職員や消防、警察から情報を収集し、幸いにも大きな被害はなかったことが確認できました。そして直ちに被災地への支援を行うこととしました。

すぐに、災害時の応援協定を結んでいる自治体への応援の申し出を行い、要請のあった高岡市には毛布や非常食、飲料水などを提供しました。

昨年末に協定を結んだ西濃運輸㈱の協力をいただき、また、北陸コカ・コーラボトリング㈱からの寄附でストックしていた飲料水などを、2日の昼には送ることができました。同時に、日本水道協会中部支部の協力要請を受けて、中能登町には給水車組み立て式給水タンクを持って職員を派遣し、給水支援を行いました。

11日からは、災害時の応援協定を結んでいる七尾市に職員を派遣して、支援物資の仕分けや避難所への物資搬送、災害廃棄物仮置き場運営支援を行っています。 珠洲市については、福井県を挙げて支援を行うこととなり、本市職員も派遣しています。

また、市では被災者総合相談窓口を設置し、ふるさと納税の代理寄附受付や市営住宅の提供を呼び掛けています。一日でも早く生活を取り戻していただくことを願い、復興・復旧のためにできる限りの支援を継続してまいります。市民の皆様にも、お力添えをお願い申し上げます。

今回のような大規模地震は、予測が大変難しく、地域においては、日頃から訓練を通じて対策を確認するなど、災害に強いコミュニティを築き、家庭では非常食の備蓄や避難方法を確認しておくなど、普段からの備えが大切です。

それが、生命の安全を守る最も重要な鍵となります。今回の地震被害は、私たち自身の教訓でもあります。できうる限りの備え市民の皆様とともに行い、安心して暮らせるふるさと越前市を目指してまいります。

(越前市広報 令和6年2月号掲載)

OSK日本歌劇団 たけふレビュー VOL.15

11月5日に閉幕した、たけふ菊人形。昨年よりも1割近く多い、20万1千人あまりの人が訪れ、コロナ禍明けを感じさせるにぎわいでした。今年は、夏の酷暑が9月になってもおさまらず、菊の開花も遅れ、オープンの頃は、まだ一面緑色。後半になってようやく、菊の香りが会場内に広がりました。

期間中は、例年通り、OSK日本歌劇団の皆さんが、菊人形を華やかに盛り上げてくれました。

この秋のNHKの朝ドラ「ブギウギ」のヒロインは、OSKに在籍した笠置シヅ子さんがモデルです。ちょうどOSKたけふレビューの期間と重なるように、大阪の「USK」の日々が描かれ、しかも、昨年のたけふレビューのステージに立たれた翼 和希さんが、趣里さん演じるヒロインを厳しく、愛情をもって指導する橘アオイ役を熱演。翼 和希さんとは、何度かお会いしたので感情移入しながら、毎朝、昼と、テレビに見入りました。

今年のたけふレビューは、相変わらずエネルギッシュなステージ。見るたびにパワーをもらい元気になります。

新型コロナ感染症の拡大と活動制限のために、公演が中止になり舞台に立てない日々が続きました。そうした先行きの見えない苦しい時を乗り越え、ようやく、歌い、踊ることができた喜びが、あふれています。全ての力を出し尽くす懸命な姿は本当に見る者の心を打つと思います。一日交通指導員を務めたり、小学校に出向いてダンスを教えるなど、市民の皆さんと交流し、溶け込む様子も素晴らしい。

本市出身の瀧登有真さんが今回の舞台を最後にご卒業です。 次の新しい人生のステージに進まれるとのことです。OSKで培った気力や体力を活かし、夢を実現して欲しいと思います。 ラストステージを終えた後、花束を贈り、多くのファンの皆さんと一緒に「卒業おめでとう」と書かれた手旗を振りました。

OSKから本市出身の方がいなくなるのは、さみしい気もしますが、今回のステージを見て感激した、あるいは、ダンスを教わった子どもたちの中から、あとを継ぐ団員が生まれるとうれしく思います。

桐生 麻耶さんをはじめとするOSK日本歌劇団の皆さん、そして瀧登さん、お疲れさまでした。ありがとうございました。

来年、北陸新幹線が開業し、紫式部がNHK大河ドラマとなる年、さらに多くの方が本市そして菊人形にも訪れることを期待しています。

(越前市広報 令和5年12月号掲載)

機織りの神様 VOL.14

機織りの神様を祀る八幡神社が、本市服間地区の朽飯町にあります。由来記によると、顕宗天皇(485~487年)の頃に百済の機織りに長けた織姫たちが渡来し、養蚕と機織りの技術を郷民に教えました。この地で生産された絹織物は貢物として都に上納され、広く知れ渡り、機織りが発展したため、機織りの神様が祀られたとされています。地名も、そのゆかりとの説があります。

明治時代になると、福井県は繊維産業が発達し「繊維大国」となりました。その一翼を担ったのが、この服間地区、粟田部地区、南中山地区でした。これらの地区では明治20年前後に地域で生産される良質な生糸を原料に生産がはじまりました。 この織物は「羽二重」と呼ばれ、世界へも輸出され、その生産量は拡大しました。その後、リボンやベルベット等の生産も始まり、昭和25年に、今立には65軒もの織物工場が林立し、地域を代表する産業のひとつとなったのです。遠い千年以上前の出来事の故ではないかと夢想します。

この織物の技術のみならず、日本海を通じて、様々な文化、当時の先端技術がこしのの国にもたらされたと言われます。しかし、この越前には、そうしたものを受け入れることのできる素地、基盤があったからだと思うのです。それは、自然とそれが生み出した風土であり、さらに、その風土がつくりあげた、人々の勤勉さ、忍耐強さ、器用さがあったのではないでしょうか。だからこそ、伝わった技術に工夫と創造を重ね、わが国独自の技術やものづくりが発展したに違いないと思うのです。

本市が、伝統産業のみならず、先端産業においても優れた生産地であるのは、こうした歴史的・文化的素地があり、こころと技の中に、そのDNAが今も生きているから、ではないでしょうか。

この千年を超える人々の営みを、次の千年の未来につなげるため、歴史文化と産業経済の好循環を生み出す「創造都市 越前市」を目指したいと考えています。

(越前市広報 令和5年11月号掲載)

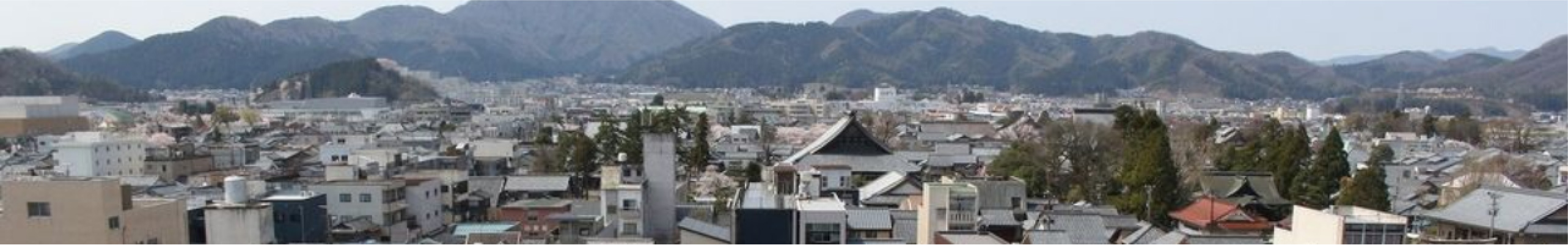

文化の都 越前市 VOL.13

ふるさとの日である10月1日に、市文化センターにおいて「文化県都セレモニー」を開催しました。このセレモニーでは、市民一人ひとりが、百年後、千年後の越前市を想い、地域の宝を守りつつ、そこに創造性を加え、文化の都 越前市を創り上げましょう!というメッセージを発信いたしました。

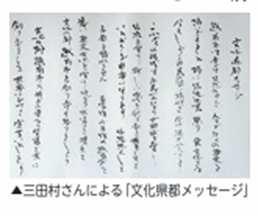

このメッセージは、今年7月に組織した市文化創造みらい会議の皆さんに作っていただきました。この会議のメンバーには、国内外でご活躍される学識者の方々や伝統工芸の匠、越前市を拠点とし活躍するクリエーターの方々に参画いただいています。

その中で、座長をお願いしている三田村有純さんは、今回のメッセージを、身をもって証明する方です。

三田村さんは、現在、東京藝術大学名誉教授を務められており、漆芸家、また日展会員として、東京を拠点に活動されていますが、そのルーツは越前市大滝町にあります。三田村家は、遡ること6代目前に江戸に移りました。江戸では和紙を素材とした錦絵の摺師を営んでいました。その後、三田村さんのお爺さんが四男であったため、親戚の蒔絵師の家を継ぎました。現在、三田村さんは江戸蒔絵の10代目を継承され、漆芸家として、日本の漆文化を継承されるとともに、国内外で芸術家としてご活躍されています。伝統的な素材に、人の創造性を加えることで文化が創り上げられるということが感じられるお話です。

今回のメッセージの趣旨は、「文化は人の活動として現われる」ということにつきます。郷土を愛し、伝統を守りながら、創造性を加え昇華させていくことによって、市固有の独自性のある魅力的な文化が育っていくと思っています。

市民の皆さん、共に手を携え「文化の都 越前市」をさらに輝かせて行きましょう。

(越前市広報 令和5年10月号掲載)

世界に通じる越前打刃物 VOL.12

このところの京都の祇園界隈や東京駅のホームでの外国人観光客の多さは、驚くほどです。コロナ禍前でも、こんな感じではなかったような気さえします。

何度も来日経験のある外国人は、日本の食や文化の「本物の体験」を求めるとのことです。越前市には、誇れる伝統工芸品が越前和紙、越前打刃物、越前箪笥の三つある稀有な地域です。特に国内だけでなく世界の人気の高いものが越前打刃物です。越前打刃物には700年以上の歴史があり、古来の火造り鍛造技術が受け継がれて作られています。千代鶴国安という刀づくりの名人が、鎌の作り方を教えた、「人を傷つける道具ではなく農具に」というところが、素敵なお話ですよね。

その高度な伝統技術が認められ、1979年に、刃物産地で初めて「伝統的工芸品」として国の指定を受けました。まさしく「本物」の力があるのです。

伝統技術をベースにして、現代のデザインでつくられる包丁やステーキナイフは、世界中の一流シェフや料理人、レストランからとても高い評価を受けています。本年、5月に開催されたG7広島サミット2023ワーキングランチでも越前打刃物のナイフが使用されました。生産が注文に追い付かないということも聞きます。若手職人が増えているというのは、伝統工芸では異例の存在です。

市内には、タケフナイフビレッジや越前千代鶴の館、千代鶴神社など越前打刃物を身近に手に取ったり、感じることができる場所があります。

北陸新幹線開業や、2024年大河ドラマ「光る君へ」の放送スタートなどもあることから、たくさんの人に訪れていただき、もちろん市民のみなさんにも、本市の「本物」の歴史や文化、自然や食を、堪能してほしいと思っています。

(越前市広報 令和5年9月号掲載)

越前を味わう VOL.11

梅雨も明け、夏本番。暑い日には、冷やしたしらやま西瓜が最高です。

しらやま西瓜は40年以上前から白山地区で栽培され、強い甘みとシャリシャリとした食感が魅力。糖度が11以上求められているなど厳しい基準をクリアする越前市自慢のブランド農産物です。そうした品質をしっかり守るために、先月26日に目揃え会が行われました。県内スーパーなどでも、しらやま西瓜を目にすることができるようになりました。

市の総合計画2023では、「有機農業拡大プロジェクト」を掲げ、有機農産物の6次化を進め、個性ある商品開発を行い、全国にアピールしていく予定です。

先日、しらやま西瓜のソフトクリームが試作され、7月15日~17日の3連休限定で販売されました。「驚くほど西瓜そのままの味」「青臭さもなく後味もさっぱり、でもコクがある」と大好評でした。改良を加え、来年以降の本格販売を目指します。

本市には他にもさまざまなブランド農産物があります。「紅しきぶ(トマト)」、「緑しきぶ(きゅうり)」など紫式部から名前を取った商品もあります。この暑い夏を、越前市ブランド農産物を食べて乗り切っていきましょう。

(越前市広報 令和5年8月号掲載)

大河ドラマに寄せて VOL.9・10

昨年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、さすが三谷幸喜脚本と思う見事な展開で、想像以上の盛り上がりを見せました。徳川家康は、戦国から江戸時代にかけてのドラマには、毎回のように登場する三英傑の1人ですが、今年の「どうする家康」は、これまでにない視点と描き方に、興味をそそられます。

織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康、柴田勝家とお市の方など、福井県の各地には、ゆかりの物語がたくさんあります。前田利家や佐々成正といった戦国武将たちが、越前府中の歴史のひとコマを彩ります。

そして、家康の次男、初代福井藩主となった結城秀康の重臣が、府中領主となる本多富正公です。秀康が11歳で羽柴秀吉の養子となった翌年、富正が14歳の時に仕え始めました。大坂夏の陣での武功はすさまじく、その後、福井藩三代を支えます。江戸屋敷が与えられ、参勤交代を行うなど、大名格の取扱いであったということです。

府中領主として、日野川からの用水改修や昼夜堤などの治水土木工事を進め、北陸道筋に町屋や店屋、宿場を、東側に府中館・武家屋敷を、西側に寺社町を置くなどの街並み整備を行いました。まさに、府中繁栄の礎を作ったと言えます。

また、蕎麦の栽培と健康のために大根おろしをかけて食べることを奨励しました。これが、越前おろしそばの発端とされます。昼食の定番としている私は、富正公の功績に思いを致し、感謝しながら日々おいしくいただいております。

来年、北陸新幹線の敦賀までの開業、越前たけふ駅の開業を記念するかのように、大河ドラマ「光る君へ」の主人公は、日本古典文学の最高峰「源氏物語」の作者である紫式部です。生涯ただ一度だけ京の都を離れて暮らしたのがこの越前市。

吉高由里子さん主演で、いよいよ撮影が5月末に始まりました。ラブストーリーの達人とされる、脚本家、大石静さんは、式部をとりまく人間模様、女性の人生、恋愛をどのように描かれるのか、楽しみです。

*

5月28日に大河ドラマ「光る君へ」の撮影が京都の平安神宮で開始されました。ドラマの制作統括の方から、紫式部が「越前で新しい何かを得て、都に戻るという風に描けるようにしたい」と、期待高まるコメントがありました。

千年後の現在まで読み継がれる世界的大ベストセラー源氏物語を残し、日本人として初めてユネスコの世界の偉人に選ばれた紫式部。

彼女は、当時の越前の暮らしを、どのように感じたのでしょうか。歌にも詠まれた日野山、多くの雪が積もる厳しい冬。雪解け水が清流となって育むお米や野菜、新鮮な海の幸や山の幸。都にはない多くのことが、好奇心旺盛な式部に、強い印象を与えたことでしょう。

その中でも、特に心に強く残ったのは「越前和紙」ではないかと思っています。当時の女性は、かな文字を書くため、筆の運びが良く、にじみにくい高品質な和紙を重宝していたと聞きます。この越前和紙との出会いによって、式部は書くということがもっと好きになり、源氏物語の誕生につながったのかもしれません。

越前和紙の歴史は古く、奈良時代に越前で漉かれた越前国大税帳が、正倉院に収められています。室町時代には、公家や武家の公用紙である「越前奉書」を生み出し、日本一の紙の証である「御上天下一」の印が押されています。品質の高さには昔から定評があり、明治時代には最初の政府紙幣「太政官札」が漉かれるようになりました。現在の紙幣にも使われる「黒透かし」の技法を生み出したのも越前和紙の職人です。来年、新紙幣発行が予定されています。このことを記念し、この秋に国立印刷局と連携した特別展示も、和紙の里で予定しています。

越前和紙以外にも、世界の一流シェフを魅了する抜群の切れ味の越前打刃物や、釘を用いない技術で刃物や漆器など複数の伝統技術が融合した越前箪笥、先端技術を駆使して世界的企業へ製品を供給する繊維産業など、本市には、世界に誇る本物の技が数多くあります。

大河ドラマをきっかけに、本市の歴史や文化、世界に誇る本物のものづくりの技を、そして、それを支えてきた「精神」を、多くの方に知っていただけるよう紫式部関連のプロジェクトを進めていきます。

(越前市広報R5年6・7月号)

自転車は楽しい VOL.8

3月21日、前の週にミュージアムとしてオープンしたばかりの福井鉄道北府駅に集合。自転車愛好者の十数人は、超高級ロードレーサーからママチャリまで、それぞれの愛用の自転車にまたがってスタートしました。

まちなかをゆっくりと走る「ポタリング」をしながら、お寺やタンス町通りを巡り、開業したばかりの道の駅「越前たけふ」をめざす10キロメートルのゆるーい自転車ライドです。昨年12月に引退した日本を代表する元プロロードレーサー、越前市出身の中島康晴さんが先導するという、誰もがうらやむような超豪華な道のりです。

今、中島さんを発起人に、北陸新幹線敦賀延伸を契機として、地域の魅力を高めるサイクリング企画を進めているところです。今回は、移動手段としての自転車活用と自転車ならではのルートづくりを進めるため、課題を見つけて改善につなげる「実証ライド」の第一弾です。

到着後、道の駅では、中島さんとトークショーを行い、自転車利用者のヘルメット着用をお願いいたしました。この4月1日から道路交通法改正により自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されましたが、知らない人も多いと思います。

ヘルメットを着用しないで、自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。致死率は、着用時と比べ約2.2倍も高くなっていて、被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。幼児、児童を自転車に乗せるときも必ずヘルメットを着用させて大切なお子さんの命を守ってください。本市ではヘルメット着用100%を目指します。

新しい道の駅は、武生インターと国道8号に近く、無料の駐車場があります。食事、買い物ができ、実にきれいなトイレがあります。車に自転車を積んできて、自転車に乗り換えるツーリングのベースキャンプとして最高だと思います。

北陸新幹線が開業すれば、さらに「輪行」と呼ばれる、自転車をばらして袋に入れて電車に乗り、駅を降りたら組み立てて、出発する場所として絶好の立地です。電動アシスト付き自転車のシェアサイクルシステムも有効でしょう。スマホでカギをかけはずしができ、支払いもできるシステムが普及しています。

ペダルを踏めば、風の匂いに季節を感じ、和紙の里やタケフナイフビレッジ、万葉の里などの近傍の観光スポット、まち中までも、わずかの時間で回ることができます。池田町や越前町、南越前町の海岸部まで足を伸ばせば、愛好家が大好きなハードな峠道、一日がかりのロングライドも楽しめます。

日本で初めて自転車に乗ったのは、福井藩主の松平春嶽とされています。安政の大獄で謹慎中の無聊を慰めたのではないかと思いを馳せます。150年を経て、新幹線の時代を迎えましたが、市民の楽しみや健康づくり、誘客などにつながるさまざまな企画をし、中島さんからの提案もいただいて、自転車活用のまちづくりを進めたいと考えています。

(越前市広報R5年5月号)

国府ロマン VOL.7

奈良時代から平安時代にかけて、「越前国府」が、この越前市に置かれていました。「国府」とは、奈良時代に、朝廷が中央官吏による直轄統治を進めるため、約60の国ごとに設けられた官庁区域のことです。

約1300年前の大化の改新の後に、北陸地方で最も早く置かれた「越前国府」は、大陸と我が国、畿内と北陸を結ぶ交通の要衝でした。政治、経済、文化の中心地として中世以降も「府中」として栄え、打刃物や漆器、越前焼など、ものづくりの産地も広がったのです。

越前国は、北陸道で唯一の「大国」でありました。国の等級は、大国、上国、中国、下国と国力で決められていたのですが、越前国は、穀倉地帯が一面に広がり、産物に恵まれた豊かな国でした。紫式部が、「越前国司」となった父・藤原為時とともに一年余りを過ごしました。為時にとっては、当初、下国の淡路国であったところ直訴して勝ち得た念願の大国、越前の国司だったと言われています。

さて、この国府が、今の越前市内に置かれていたことは間違いないのですが、国府につきものの総社大神宮、国分寺、御霊神社などの存在という状況証拠があるのみです。戦後、4人の研究者が「越前国府」の区域に関する説を発表していますが、具体的な位置の解明には至っていません。国府があったのではないかと推定されるエリアは、古代以降長らく、中心市街地として人々が住み続けてきた地であるため、まとまった範囲での発掘調査をすることが困難です。また、後世の開発により、遺跡が破壊されている可能性もあります。たとえば、農地となっていた一乗谷朝倉氏遺跡と比べると、発掘には不利な条件です。

これまで市では、市街地の空き地や住宅建て替え時などに調査を実施してきましたが、残念ながら、国府の決め手となるような発見はありません。そこで、来年度から5年間で、新たな発見を目指して、発掘調査を行うことにしました。

今回の調査では、市民参加を大切だと考えてます。さまざまな情報提供や発掘中の現場の一般公開、説明会などを土地所有者のご理解を得ながら実施したいと思っています。市民のみなさんが、郷土史家、考古学者となって、いろいろな説を自由に発表する機会を設けるなど、わくわくするような取り組みにしたいです。

新たな発見を目指して楽しく活動することが、市民の郷土への愛着や誇りの醸成、地域のブランド化にもつながります。千年の歴史ロマンを堪能しましょう。

(越前市広報R5年4月号)

▷やまけコラムトップに戻る