最終更新日 2025年8月8日

やまけんコラム 令和4年度

PAGE-ID:12223

やまけんコラム「宝をつむぐまち」 令和4年度分

ふるさとはここに VOL.5・6

「幸せを実感できるふるさと」を、今、策定中の総合計画の理念として掲げることとしています。「幸せとは何か」となると、宗教的、あるいは哲学的な奥深い話になってしまいますので、今回はもう一つの「ふるさと」についてのお話です。

「ふるさと」というと皆さんは何を思い浮かべるのでしょうか。多くの人は、生まれ育った集落や小・中学校でしょうか。インターネットで検索すると「ふるさと納税」のサイトがたくさん出てきます。

文部科学省唱歌の「故郷」は、「兎追いしかの山 小鮒釣りしかの川 夢は今もめぐりて 忘れがたき故郷 如何にいます 父母 恙なしや 友がき 雨に風につけても 思いいずる故郷 こころざしをはたして いつの日にか帰らん 山はあおき故郷」とします。詩人室生犀星は、「ふるさとは遠きにありて思ふもの そして悲しくうたふもの」(抒情小曲集)と、ふるさとを都会から遠くに見て歌います。

また、歌人の石川啄木は、「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聞きにゆく」(一握の砂)と同じように、上野駅あたりの情景をうたってますね。

私たち世代がよく知っている歌謡曲も同様です。千昌夫は「北国の春」(1977年)で、「季節が都会では わからないだろうと 届いたおふくろの 小さな包み あの故郷へ 帰ろかな 帰ろかな」、五木ひろしも「ふるさと」(1973年)で「祭りも近いと汽笛は呼ぶが 荒いざらしのGパンひとつ 白い花咲く故郷が 日暮りゃ恋しくなるばかり あー誰にも故郷がある」と歌う。「帰ろかな 帰るのよそうかな」「帰ろかな」(2003年)は、北島三郎でした。

最近のNHK紅白歌合戦では、こうした「ふるさと」を歌うことがなくなりました。

それは、日本中、海外であっても簡単に行き来できる高速交通時代のあらわれだと思います。まして、インターネットで、いつでも、どこでも、まるで隣の家にいるように顔を見て話ができるからでしょう。こうした時代の変化の中で、「ふるさと」という言葉の意味があるのは、都会から離れ故郷を思う「ふるさと」ではなく、生まれ育ち、住み続けている「ふるさと」、あるいは外に一度出ても、戻ってきて住み続けている「ふるさと」だと思います。令和の新しい「ふるさと」は、今、ここにいる「ふるさと」だと思うのです。

*

私たちのふるさとは、これからどうなるのでしょうか。現在の越前市の人口は、約8万人ですが、2040年には、6万人になるとの推計があります。昭和元年(1926年)、百年ほど前と同じです。つまり4分の1の人口が減ってしまうことになります。

しかも、昔と大きく違うのは、昭和55年、今から40年ほど前には、高齢化率(65歳以上の人の割合)が11.7%、10人に1人くらいだったのが、36.2%、3人に1人くらいになるのです。生まれる子どもの数は、市内で600人とピーク時の3分の1、亡くなる人の数の方が多いので、自然に人口が減ります。そして、相変わらず高校を卒業すると、県外に出て帰ってこない人が多い。福井県全体を見ると、ずっと同級生が2千人ずついなくなるという様子です。

人口が減るから、必ずくらしの豊かさや幸せが減るというものでもないでしょう。しかし、集落やまち中の様子を見てみると、高齢者だけの世帯が増え、高齢の方のひとり暮らしが増え、空き家が増える、そうした変化を強く感じます。集落の祭りや社会奉仕なども、人がいない、あるいは高齢者ばかりで大変になってきています。

また、働く世代の数が減ると、ものを買ったり、外食をしたりということも減っていきます。企業の生産、商店でものを売る人も足りなくなります。

これは越前市だけのことではなく、福井県、全国の地方で起きていることです。こうすれば解決するというような万能薬はなく、あらゆる方策を講じなければなりません。

生まれる子どもの数が減っていることについては、結婚しない、あるいは結婚が遅いことも大きな要因だとされています。また、例えば、3人は欲しいと思っていても、いろいろな事情で持てないということもあります。

こうした状況が、経済的なものであったり、社会の仕組みに原因があるのであれば、それらを解決するための手立てを尽くさなければならないと思います。

新しい総合計画には「10万人の元気と活力」をめざす姿の1つ目に掲げました。少しでも住む人が増えるように、子どもが多く生まれて欲しい、生まれ育ったふるさとで住み続けて欲しい、たとえ進学や就職で市外、県外に出ても、ふるさとに戻って欲しい。市外の人も新しいふるさととして、移り住んでしい。さらに、大都市で仕事をし、暮らしながらも2つ目の居場所として住んで欲しいと思います。いよいよ1年後にせまった北陸新幹線越前たけふ駅の開業、国道417号、中部縦貫自動車道の開通を大きなきっかけとして、そうした元気と活力あるふるさとにしたいと思います。

(越前市広報R5年2・3月号)

日野川と村国山 VOL.4

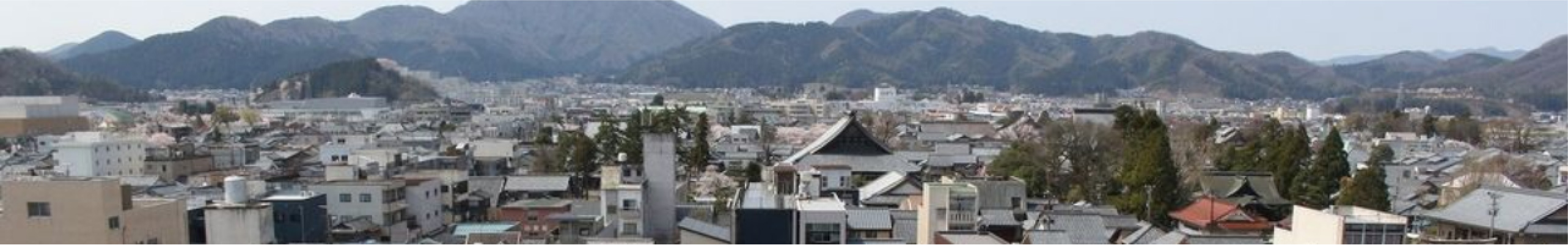

8月の大雨のあと、いつまでも続いた日野川の茶色いにごりがようやく消えて、元のおだやかな流れを取り戻したと感じます。その日野川の夏の花火の背景となる村国山、子どもの頃に、連れられて桜の季節に遊んだ記憶があります。福井市の足羽山もそうですが、この村国山の公園、できた頃には、樹木も今ほど多くはなく、眺望も開けていたと思うのですが、今では、竹や杉もおいしげり、かつての面かげは失われているようです。

この村国山の北面側に位置する芦山公園は、著名な本多静六博士の手によるものです。本多博士は、明治32年に日本で初めての林学博士となり、造園家として日比谷公園、明治神宮の森など多くの公園を手がけ、東大教授としてたくさんの弟子を育てました。

本多静六博士のもう一つの知られる話が、「月給4分の1天引き貯金」を元手に、株式や土地に投資して巨万の富を築き、定年退官と同時に、全額を寄附したことです。苦労して学び、質素に暮らし、公のために私財を投じた尊敬できる生き方です。その本多博士が設計した多くの公園のうちのひとつが、越前市民が愛する村国山の芦山公園です。「樹木が自分の力で育ち、人の手を借りずに森がいつまでも続く天然更新」というのが本多博士の思想ですが、現状はその思想通りではないようです。市街地の真ん中にあり、すぐそばを日野川が流れ、日野山とのスリーショットは、1年を通してとても美しいです。さらに、福井平野を眺める夜景は、日本の夜景100選にも選ばれているのです。若者も日野川とセットで遊ぶことのできる、高齢者も散策や健康づくりが楽める場所です。きれいに整備された森の中の道を歩けば、マイナスイオンに全身が満たされる気分です。

もっと多くの人がいこい、楽しめることができるよう少しずつでも本多博士の理想に近づき、往時のにぎわいを取り戻せればと思います。

(越前市広報R4年12月号)

オショショリは冬の楽しみ VOL.3

間もなく雪の季節を迎えます。最近では、生活に支障が出るようなふり方をするので、しっかりと備えないといけないです。

「おしょりん」という映画が、市内でもロケが行われ、近く公開予定で楽しみにしています。この「おしょりん」、私の集落では「オショショリ」と言いました。

子どもの頃を想い起こすと、こんな感じでしょうか。

『十二月のクリスマスの頃から積もり始めた雪が、春までとけない根雪となる。1メートルほど田んぼに積もった雪は、日ざしがある昼間にザラメになって、快晴の冷えこんだ朝に、表面を凍らせる。田んぼの雪の上を、小学校に向かってまっすぐに歩くのは、ウキウキと気持ちよかった。時々「がぶって」ゴム長ぐつの中までベタベタになるのも、うれしがっていた』

「凍みて雪の表面を歩けること」を何と言うかとの問いに、「オショリン」や「オショショリ」の他にも「オショリンコ」「オショリンバンバ」など、集落によって異なる、22の答えがあったと『今立町史』に出ています。

武生高校元教諭の松本善雄先生の書かれた『福井県方言辞典』にも10語が出ており「今立、武生市味真野の方言」となっています。村々で異なる言い方は、ふるさとの暮らし、生活文化のあらわれであったのだと思います。

映画の原作となった小説「おしょりん」(藤岡陽子 著)は、長い冬、雪と格闘して暮らし、福井に眼鏡産業をつくり上げた人たちの物語ですが、新型コロナ、自然災害など、私たちが今直面している多くの試練を乗りこえる力が、「ふるさと」の暮らしの中にはあると信じています。

(越前市広報R4年11月号)

「ウェルビーイング」という考え方 VOL.2

「ウェルビーイング」ってお聞きになったことはあるでしょうか。元々は世界保健機関(WHO)で50年以上前から提唱されているものですが、最近、新聞などで取り上げられることが多くなっています。

こうしたカタカナ英語やSDGsなどの頭文字になじめない方もおられると思いますが、これまでの日本語にはない考え方を一言で表すのには便利です。それが、たくさんのカタカナ語が普通に使われる理由だと思います。

「ウェルビーイング」は、私なりに直訳すると「よい感じでいること」です。「心がよい状態」「身体がよい状態」「社会的にも(つながりとか役割がある)よい状態」の3つが大事だと言われます。

福井県がこの十年、全国一位を誇っている幸福度は、くらしの客観的な状態(所得が多いとか、学力が高いとか)を分野ごとに、点数化し、ラン付けをしたものですが、この「ウェルビーイング」は、もう少し「幸せの実感」に近いものだと思います。「健康長寿」も、同じように「こころ」「からだ」「しゃかい(つながり)」が大切とされます。先日、お祝いをさせていただいた百歳の方は、まさに「ウェルビーイング」でした。

生まれたばかりの赤ちゃんから百歳を超える方まで、全ての世代の人が、どこに住んでいても、どのような環境、境遇にあっても、幸せに暮らせるふるさと。そんな越前市を皆さんと共につくることが私の願いです。

(越前市広報R4年10月号)

「越前おろしそば」の物語 VOL.1

「そば」がおいしい都道府県ランキングの1位は福井県(ねとらぼ2022年調査)。その中で、当市の「越前おろしそば」は、お店の数と個性の多彩さ、総合力において抜きんでています。徳川家康の次男、結城秀康に仕えた府中領主本田富正公がもたらしたという発祥の歴史、昭和天皇のお言葉の逸話など、この地には物語があります。入店待ちの行列が日常のまちの風景になるなど、大きく飛躍する条件が揃いつつあると思います。いかにして、このことを全国の人に伝え、もっと多くの人に知っていただき、来てもらえるか。福井のそばの情報発信を強化しようとする県との連携も不可欠です。地域の人たちが自慢し、誇りとするものを外向きに発信すること、内なるプライドこそがブランドになります。

市の観光協会による「越前おろしそば三昧」企画が9月末まで行われています。まずは、自ら情報発信をと、参加している21店、それぞれの自慢のおろしそばを堪能してめぐっているところです。

(越前市広報R4年9月号)

▷やまけんコラムトップへ戻る