最終更新日 2025年8月4日

9月1日は防災の日!

PAGE-ID:12147

日々発生する災害に備えよう! 家庭で出来る防災アクション

アクション一覧

アクション1 災害を知ろう

アクション2 避難の基礎知識

アクション3 家庭での訓練

アクション1 災害を知ろう

1 平成16年7月 福井豪雨

越前市内では旧今立町を中心に浸水害が発生しました。893棟の建物に被害が出ており、半壊及び全壊が多数発生するなど甚大な被害をもたらしました。

2 平成24年7月 越前市東部集中豪雨

越前市東部(味真野・粟田部・岡本地区)で時間雨量96ミリを記録する局地的な大雨が降り、463棟の建物に半壊や一部破損、床上・床下浸水の被害が発生しました。

特に、越前和紙産地では29の製紙工場が甚大な被害を受けるとともに、小学校や保育園でも床上浸水などの被害が出ました。

3 令和6年能登半島地震

令和6年1月1日16時10分ごろ能登半島沖を震源とするM7.6、最大震度7の地震が能登半島を襲いました。土砂崩れやトンネル崩落などによる道路の寸断、住宅の耐震化の遅れ等も災いし、令和7年7月29日時点で直接死者数228人、災害関連死者数が408人にのぼっています。越前市では大きな被害はありませんでしたが、最大震度4を観測しています。アクション2 避難の基礎知識

アクション1で紹介したとおり、越前市でも、大きな災害が発生する可能性が十分にあります。万が一の際、自分の命を守るためには速やかな避難行動が必要となります。避難行動を知っておくことで、災害が起こった際に、速やかに正しい行動に移すことができます。この章では避難についての基礎知識を説明します。

1 避難の基本 避難所について

一次避難場所

各町内が災害種別ごとに決めている最寄りの公園や広場等の施設で、地震などの大きな災害の発生時に住民が一次的に集合する場所です。自主防災組織等により初期の安否確認が行われます。

各自・各家庭が一次避難場所に集まってから、広域避難場所へと避難する中継地点となる場所でもあります。

広域避難場所

災害が発生した場合や避難情報を発令し避難を促した場合に、住民の避難場所として公共施設の中から地区単位で開設する場所で、小・中学校体育館等を開設します。避難場所開設の際には市職員を派遣します。

自主避難場所

各地区の公民館などです。自主避難場所は、避難情報(高齢者等避難や避難指示など)によらず、特に台風等で風害の危険が予測される場合に、住民が早い段階から自主的に避難する施設として開設します。

避難所の場所についてはこちら

2 避難の流れ

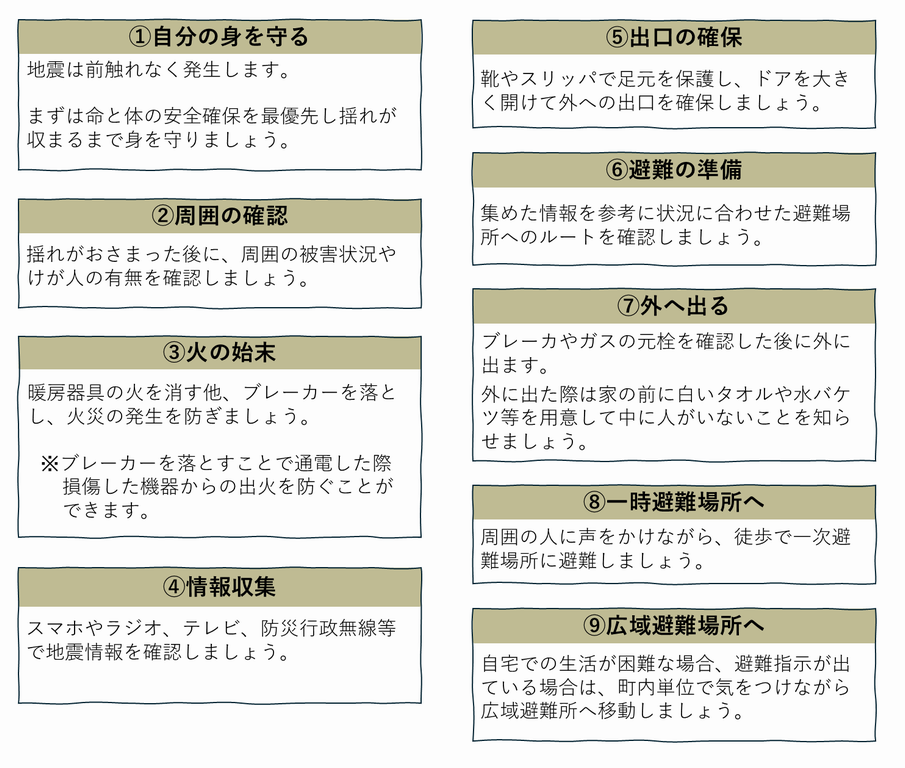

地震編

地震の避難について、まず身の安全を確保し、揺れが治まった後に避難を開始します。

一次避難場所に避難し、安否確認後に災害状況により広域避難場所へ避難します。

避難の流れ

水害編

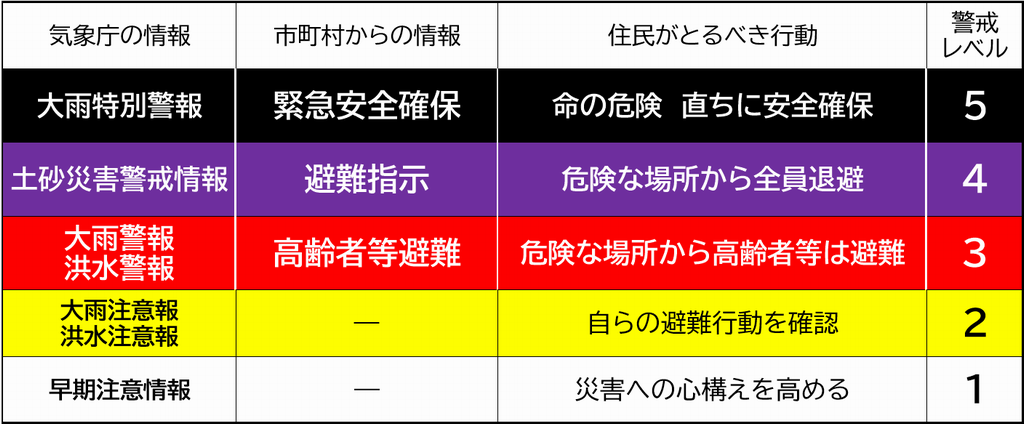

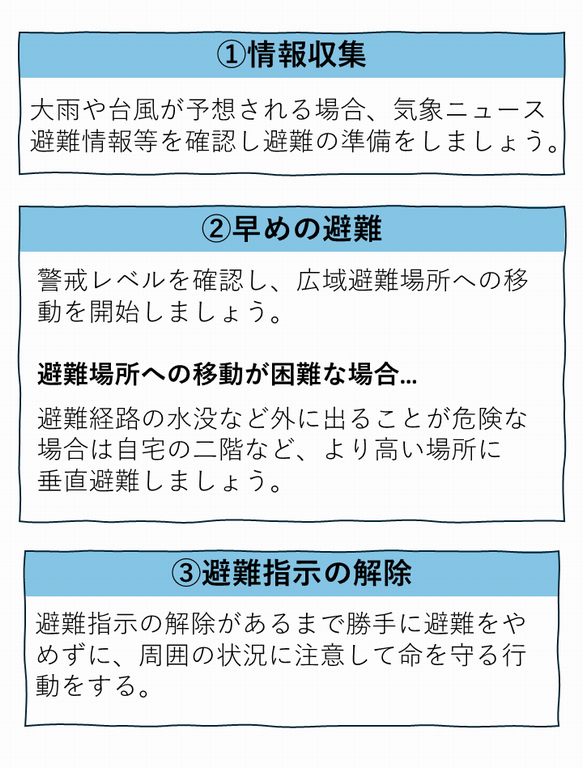

水害の避難は、住民が「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自主的に避難行動をとることが求められています。

5段階の警戒レベルにより防災情報が提供されるので、その時取るべき行動を判断し、避難準備及び避難を開始してください。

避難の流れ

気になるポイント ペットの避難はどうするの?

ペットも大切な家族です。「家族」で避難をするために、飼い主はペットの避難方法についても知っておくことが大切です。

越前市の災害時のペット避難に関する情報はこちら

災害時にペットを守れるのは、飼い主だけです。日頃からの備えとしつけを行うことが大切です。

アクション3 家庭でできる防災アクション

蓄えた知識を実践で活かすには、本番を想定した訓練を行うことや日々の準備が大切です。

日頃からアクションを起こしておくことが防災につながります。

家庭訓練編

1 シェイクアウト訓練 あたまを守ろう(地震)

突然地震が発生した際に、自信の身を守る行動を最優先に取る訓練です。

シェイクアウト訓練をして、災害に備えましょう。

やり方

地震が発生したと想定します。

その場で3つの安全行動を実施します。

2 図上訓練 避難場所と避難経路を確認しよう(地震・水害)

災害時に避難場所に向かえるように、地図使って避難場所への実際の動きを確認する訓練になります。

やり方

印刷した地図を広げ、家と避難場所を確認します。

ハザードマップを広げ、避難場所まで想定されるルート内の危険個所について意見を出し、複数の避難経路を把握しましょう。

地図を見て、家の周りの危険箇所を確認し、災害時に適切に避難できるようにしましょう。

家庭準備編

1 マイ・タイムラインの作成(水害)

「マイ・タイムライン」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあるときに取るべき避難行動を、一人ひとりがあらかじめ決めておく、自分のためのタイムライン(防災行動計画)です。

自分や家族が、どのタイミングで何をするかをあらかじめ決めておけば、いざというときにあわてずに行動できます。

「いつ」「誰が」「どこで」「何をするのか」を整理してマイ・タイムラインを作成し、災害が発生したときは、行動のチェックリストや判断のサポートツールとして役立てましょう。

「いつ」「誰が」「どこで」「何をするのか」を整理してマイ・タイムラインを作成し、災害が発生したときは、行動のチェックリストや判断のサポートツールとして役立てましょう。

詳しくはこちら

2 家具の転倒・移動防止(地震)

家具をしっかり固定しておき、家具の転倒や移動によって避難経路が塞がれる、ガラスが飛散しケガをするといった被害を防ぎましょう。

例)・L字金具やつっぱり棒で棚を固定する

・家具にストッパー(くさび等)を敷いて、壁側に傾斜させる

・キャスター付き家具はしっかりロックしておく

3 飛散防止フィルムの貼り付け(地震)

窓ガラスに飛散防止フィルムを張り付けることで窓ガラスが破損した際の飛散を防ぎ、ケガの防止につなけましょう。

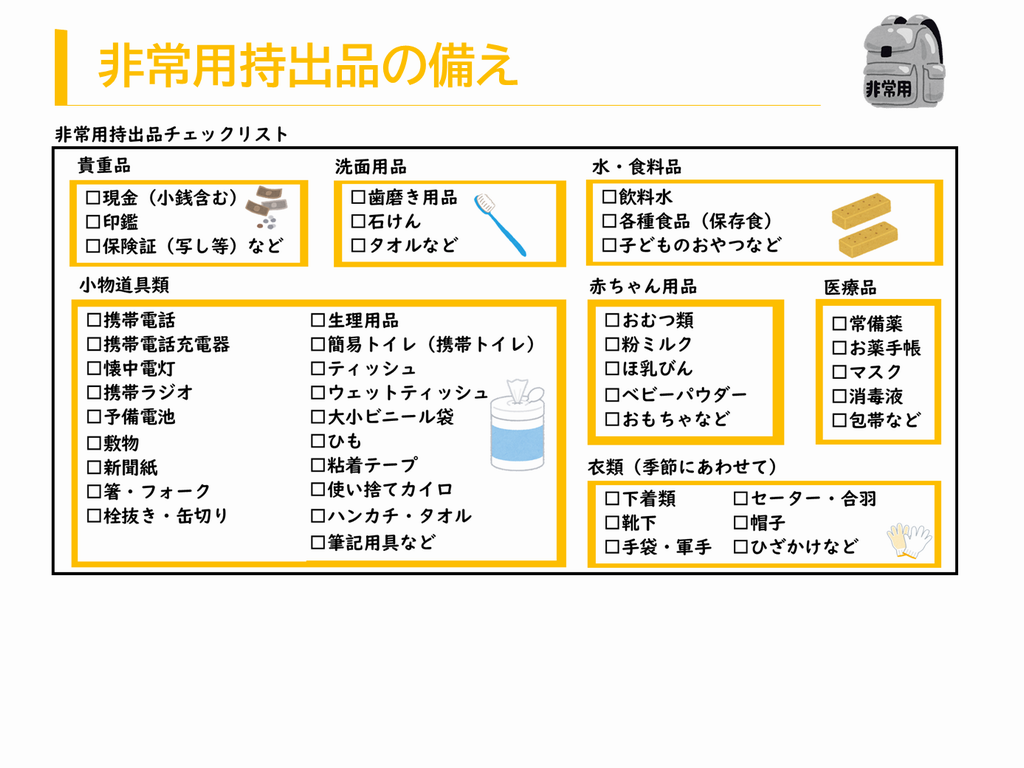

4 非常用持ち出し袋の作成(地震・水害)

非常用持ち出し袋を作成しておき、災害が発生した際に、必要なものをすぐ持ち出せるようにしておきましょう。

持ち出し袋作成の際には以下のチェックリストをご活用ください。