|

能楽の祖観阿弥の子、世阿弥作の謡曲「花筐」のゆかりの地として名づけられる。

継体天皇と照日の前との恋物語を著した「花筐(はながたみ)」は粟田部の歴史の象徴であり、代名詞である。

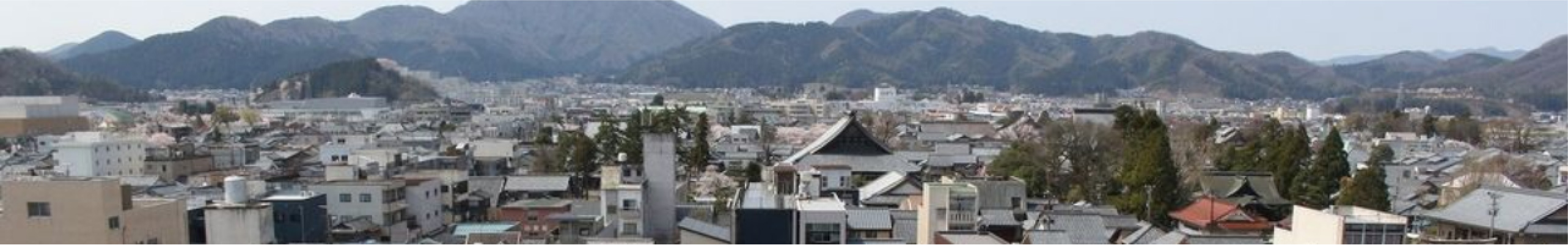

弘化元年(1,844)粟田部の関甚兵衛が、大和国吉野より数十本の桜を現在地に移植し、桜ヶ丘と呼んだのが花筐公園の始まりといわれている。明治28年岡太神社本田は以後が山崩れに遭い、その後整地の上、桜を植えて現在の上段が完成し、初期の花筐公園の姿となり、その後数度の改良工事を経て昭和初期には県内屈指の桜の名所となる。昭和37年には都市公園整備計画の指定を受け、昭和49年には第2時5ヶ年整備計画事業により、風致公園を受ける。現在は春と秋に花筐公園を愛する日を設け、公園の奉仕作業に地域住民が大勢参加している。平成19年には国の登録記念物に登録され、地元の公園の保全に熱心に活動している花筐公園保勝会や地域住民にとってこの上のない朗報となる。

|