最終更新日 2025年9月30日

国保のしくみ

PAGE-ID:978

国民健康保険制度について

国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに備えて各自の収入等に応じてお金(国保税)を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。次の人を除いて全員加入しなければなりません。

- 職場の健康保険などに加入している人(扶養されている人を含みます。)

- 生活保護を受けている人

- 後期高齢者医療制度に加入している人

国保では、加入者が病気やけがをして医療機関等で診療を受けた時、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、残りを保険者である越前市が支払っています。

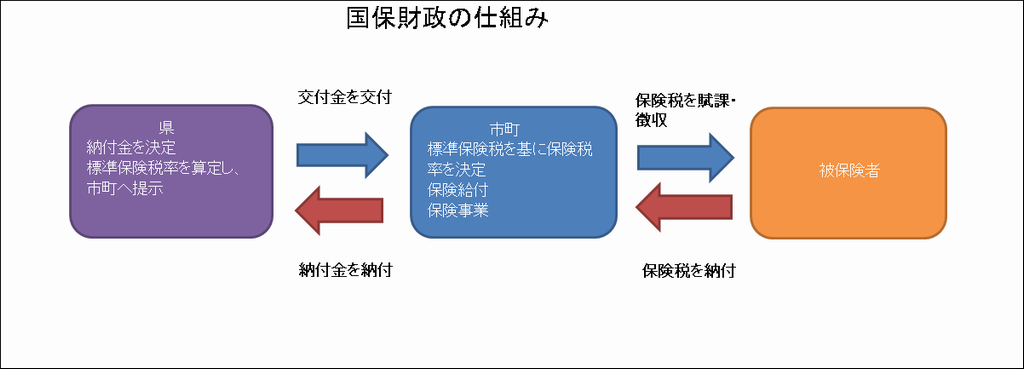

支払うための財源は加入者からの保険税となっていますが、医療費水準や所得水準を基に県が決めた「国保事業納付金」を市が県に納め、県が保険給付に必要な費用を市に支払っています。

県が決めた国保事業納付金の額や標準保険税率を参考に保険税率を決めることになります。

国民健康保険事業を安定的に運営していくためには、市の取り組みはもちろん、皆さんのご理解とご協力が必要です。

特に保険税率については、医療費と深く関連があります。医療費が上がると保険税も上がってきます。保険税率の上昇を抑制するためにも、医療費抑制にご理解とご協力をお願いします。

医療機関にかかる時

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)することで、保険証として利用できます。

70歳の誕生日の翌月からは、所得や収入に応じて「2割」または「3割」となります。

資格確認証または資格情報のお知らせに自己負担割合が記載されます。

70歳の誕生月の中旬ごろに、負担割合が記載された新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。

※誕生日が1日の人は誕生月からの適用となりますので、誕生月の前月の郵送となります。

窓口での負担は?

70歳以上の方の自己負担割合は、所得や収入に応じて「2割」または「3割(現役並所得者(注1))」です。

(注1) 現役並み所得者とは?

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入合計が、383万円未満(2人以上の場合は、520万円未満)のときは、申請により認められれば、2割負担になります。

窓口での負担は、毎年8月に前年の所得を確認して判定しています。