最終更新日 2025年8月19日

1お子さんの発達について気になることありませんか?

PAGE-ID:11964

ここでは、発達の偏りやゆっくりさに気づくためのポイントとその対策をご紹介します。気になることがあったら、市の保健師や専門機関、園の先生に相談しましょう。

9か月、10か月

1歳6か月

3歳児

5歳児

〇朝は決まった時間に起こそう

睡眠のリズムを整えるには朝、決まった時間に起こすことが重要です。また、夜更かしをして寝るのが遅くなっても翌日の朝は予定通りに起こし、その日は早寝することを心がけましょう。

睡眠のリズムを整えるには朝、決まった時間に起こすことが重要です。また、夜更かしをして寝るのが遅くなっても翌日の朝は予定通りに起こし、その日は早寝することを心がけましょう。 消化や代謝のリズムを整えたり、脳が活性化したりします。また、からだの隅々まで栄養がいって体温が上がるので、1日を元気に過ごせます。

消化や代謝のリズムを整えたり、脳が活性化したりします。また、からだの隅々まで栄養がいって体温が上がるので、1日を元気に過ごせます。朝起きると、やる気ホルモンが出てきます。午前10時がピークで、午後は出方が少なくなります。頭がさえ集中力や学習能力が高まる午前中は、からだ・手・頭を使った遊びを、午後はからだを使って遊ぶことで適度な疲れを誘います。また、家の中だけで過ごすより、外へ出て得られる刺激が、お子さんの脳の発達にプラスの影響をもたらします。適度に外で遊ぶ機会を作りましょう。

数回に分かれていた睡眠が、夜まとまって眠るようになってきたら、朝決めた時間に起こして生活リズムを調節しましょう。睡眠時間は昼寝も含め、1~3歳児で12~14時間、4~6歳で10~13時間が目安。 夜の睡眠に影響しないように夕方まで寝かせず、午後3時までには切り上げるようにしましょう。

リズムに影響を与えるので、寝る直前までテレビなどを見ていると寝つきが悪くなり、朝起きるのがつらいといった状態を引き起こします。また、テレビやパソコンなどのメディアの時間が長くなると言葉や心の発達にも影響が出るという研究結果もあります。メディアは、2歳まではできるだけ控えて、2歳以降は1日合計2時間以内を目安として生活の中に取り入れるのが良いでしょう。

リズムに影響を与えるので、寝る直前までテレビなどを見ていると寝つきが悪くなり、朝起きるのがつらいといった状態を引き起こします。また、テレビやパソコンなどのメディアの時間が長くなると言葉や心の発達にも影響が出るという研究結果もあります。メディアは、2歳まではできるだけ控えて、2歳以降は1日合計2時間以内を目安として生活の中に取り入れるのが良いでしょう。1)口の中でまとめにくい食材(ブロッコリー・魚・ひき肉など)

…クリーム煮やあんかけにしとろみをつける

2)唾液を吸われやすい食材(パン・ゆで卵・さつま芋など)

…パンはペースト状のものを塗ったり、フレンチトーストなど水分を含む調理方法にする 、

ゆで卵はタルタルソースにする 、さつま芋は煮たり、スイートポテトにするなど水分を多くする。

3)弾力性が強い食材(かまぼこ・こんにゃく・肉類・など)

…嚙み切りやすいように細かく切る(肉類の場合、脂身を取り除く)

4)口の中に残りやすい食材(わかめ・レタス・トマトの皮・豆など)

…加熱や細かく刻む、皮をむく

5)嚙みつぶせない食べ物(えび・いかなど)

…すり身にして調理する

・味覚が敏感

〇1人でおすわりできない

おすわりに不安定さがある場合でも、前についた両手で支えられる時間が延びてきている、また両手の位置が次第に体に近い位置になってきている、片手が離れることができる、など段階を進めているのであれば、無理に座らせる必要はないでしょう。おすわりの練習をするのであれば、座るだけの練習よりも、赤ちゃんが安定しやすいおすわりの姿勢(たとえば、大人が正座している足の間に赤ちゃんがすわることで骨盤を支えてあげる姿勢)をつくった中で、片手もしくは両手でおもちゃ遊びができるようにするといいですね。

〇ハイハイしない

ハイハイを促す場合は、うつぶせでお腹がつく姿勢に慣れていくことが初めの一歩です。うつ伏せを嫌がらない範囲で、少しずつ慣らせていきましょう。仰向けで寝転がった大人のお腹の上で赤ちゃんをうつぶせにすると、体が密着していて目が合うので赤ちゃんは安心し、少し長めにうつぶせをしてくれることが多いといわれています。大人がうつぶせの赤ちゃんを抱えあげて前後に揺らす、飛行機遊びのような動きも喜ぶかもしれません。うつぶせで、お気に入りのおもちゃを少し離れた場所におくことで、おもちゃを触ろうと手を伸ばしたり、追いかけようとしたりすることもよいでしょう。

〇歩くのが遅い

歩くには、体重を支えるための筋力やバランスをとるための感覚が必要です。自分の体重を足だけで支えるだけの力をつけなければならないので、体重が重いと時間がかかります。また、「1歩踏み出してみよう!」という赤ちゃん本人の心の準備もできていなければなりません。 「ちょっと怖いな…」と思っている赤ちゃんや、「ハイハイの方が速くいろいろな所に移動できて楽しい!」と感じている赤ちゃんは、歩きたいという気持ちがなかなか芽生えないようです。体の準備と心の準備、両方が整うことで初めて、歩くことにつながります。なかなか歩かないのは、まだ準備中だということです。焦らずにその時を待ちましょう。 つかまり立ちをしている時に、少し離れたところから、お気に入りのおもちゃを見せたり、保護者が手を広げて「おいで」と声をかけることで歩くことにつなげようとする遊びも効果的です。

1)行動を褒めてのばしましょう

自分がやったことや、やろうとしていることを否定されたとき、どのような気持ちになりますか?ほとんどの人は嫌な気持ちになり、なかにはやる気が失せてしまう人もいるでしょう。反対に褒められたら、嬉しくなって「よし、やってみよう」「またやってみよう」という気持ちになるのではないでしょうか。

こどもも大人と同じです。褒められることで、自分は認められたという気持ちになり、やる気が生まれます。また、失敗したときでも、頑張った過程や挑戦した気持ちを認めて褒めてもらえたら、もう一度チャレンジしてみようという気持ちになるでしょう。このように、褒めることは認めることであり、それが自信になります。そして、挑戦や前向きに取り組む気持ちにつながっていきます。褒め方のコツとしては、100%できた時ではなく、100%のうち25%できていればその25%を褒めてあげてください。これはペアレント・トレーニングでの25%ルールという考え方です。 例えば片付けの場面でお子さんは片付けようとしたのですがおもちゃを1つしか片付けずまた遊んでしまいました。この場合、「片付けを全然していないじゃないか」「ちゃんと片付けをしなさい」と言うのですが、お子さんは「片付けをした」のです。つまり、25%を褒めるということは、「片付けをした」「片付けようとした」というできている行動に注目してそこを褒めることが重要なのです。褒めるハードルを下げ、できていることに注目することで誰でも褒め上手になれるのです。

2)失敗したときでも、温かい言葉をかけましょう

失敗してしまったときも、できるようになったことに目を向け、「がんばったね」「できたね」と温かい言葉をかけましょう。保護者の方がもし、してほしいことがあれば「次からはしてね」としてほしいことを具体的に伝えることも大切です。また、声掛けをするときは、否定形ではなく肯定形の声掛けを心掛けましょう。例えば「片付けしないとご飯食べれないからね」というような否定形の声掛けではなく、「片付けをしてご飯食べよう」というような肯定形な声掛けをすることでお子さんのやる気や意欲を引き出すことができます。

3)これからすることを明確にしましょう

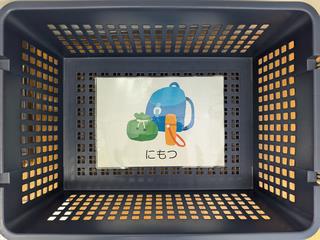

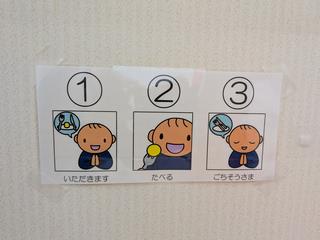

お子さんにわかりやすい方法で予定を伝えることで、お子さんも今は何をするのか?次に何があるのか?見通しをもって行動したり、安心して過ごしたりしやすくなります。楽しいことは心待ちに、苦手なことは心構えがしやすくなります。順序やルールがある場合は明確にしましょう。前もって日程を伝えたり、することの事前予告をしましょう。お子さんの中には場所や行動を理解しやすい視覚的手がかり(実物、写真、絵、シンボル、文字など)を活用することもポイントです。

4)パニックやかんしゃくには落ち着いて対処しましょう

パニックやかんしゃくを起こした場合は(1)安全を確保する(2)落ち着くまで待つ(3)冷静さを取り戻したら褒める(4)よい行動を簡単に伝えるようにしましょう。パニックや癇癪は必ず原因があります。様々な理由や原因が考えられますが適切な対応や予防策をとったり、原因となることが避けれるのであれば避けるということも方法の1つです。

5)注意するときは、穏やかな声で短くつたえましょう

指示や提案は、具体的に伝えましょう。「これ」「あれ」「しっかり」「ちゃんと」などそれだけでは映像化できない曖昧な言葉は使わないようにしましょう。ルールや善悪を伝えるときは、否定的な表現ではなく肯定的な表現で伝えましょう。「走らない」ではなく「歩こうね」などしてほしいことを肯定的に伝えます。長い文章での指示は避け、指示は1つずつ伝えるようにしましょう。

上記の方法を試してみたけれど、なんだか上手くいかない・・・そんな時は相談機関に相談しましょう。子育て相談窓口