最終更新日 2025年8月19日

1お子さんの発達について気になることありませんか?

PAGE-ID:12170

ここでは、発達に偏りやゆっくりさに気づくためのポイントとその対策をご紹介します。気になることがあったら、学校の先生や市の保健師、専門機関に相談しましょう。

<低学年>

<高学年>

関わり方の工夫

〇この時期に大切なこと

この時期は、大人との信頼関係をつくり、お子さん自身が「自分もできた」「私(僕)は、これでOK」とポジティブな気持ち(自己肯定感)を育むことが大切です。好きなことや得意なことなどを利用して「やってみたい」「自分にもできる」という気持ちを育み、自信や自己肯定感を高めましょう。たくさんの小さな「できた」の積み重ねが、お子さんの自信につながります。

〇関わり方のコツ

<環境の工夫>

どのような場面で、どのような工夫をすればお子さんが行動しやすいのか考えてみましょう。お子さんにとってわかりやすく行動しやすい環境を整えることにより、力が発揮しやすくなります。

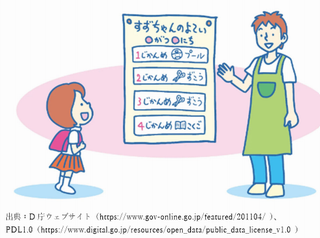

1)目で見てわかる工夫を

絵や文字で分かりやすく伝えましょう。

2)よけいなものはなくして、すっきりと

不要なものは目に入らないようにしましょう。テレビなどもつけたままにしないようにしましょう。

3)安心できる場所をつくってあげましょう

好きなことができる空間や安心できる場所をつくってあげましょう。

<接し方の工夫>

1)行動を褒めてのばしましょう

自分がやったことや、やろうとしていることを否定されたとき、どのような気持ちになりますか?ほとんどの人は嫌な気持ちになり、なかにはやる気が失せてしまう人もいるでしょう。反対に褒められたら、嬉しくなって「よし、やってみよう」「またやってみよう」という気持ちになるのではないでしょうか。

こどもも大人と同じです。褒められることで、自分は認められたという気持ちになり、やる気が生まれます。また、失敗したときでも、頑張った過程や挑戦した気持ちを認めて褒めてもらえたら、もう一度チャレンジしてみようという気持ちになるでしょう。このように、褒めることは認めることであり、それが自信になります。そして、挑戦や前向きに取り組む気持ちにつながっていきます。褒め方のコツとしては、100%できた時ではなく、100%のうち25%できていればその25%を褒めてあげてください。これはペアレント・トレーニングでの25%ルールという考え方です。例えば宿題の場面でお子さんは宿題をしようと筆記用具などをだしたのですがテレビに気がそれてしまい、宿題をせずにテレビを見てしまいました。この場合、「全然宿題をしていないじゃない」「テレビばかり見ていないでちゃんと宿題をしなさい」と言ってしまいがちですが、お子さんは「宿題をしようとした」のです。つまり、25%を褒めるということは、「宿題をしようとした」というできている行動に注目してそこを褒めることが重要なのです。褒めるハードルを下げ、できていることに注目することで誰でも褒め上手になれるのです。

2)失敗したときでも、温かい言葉をかけましょう

失敗してしまったときも、できるようになったことに目を向け、「がんばったね」「できたね」と温かい言葉をかけましょう。保護者の方がもし、してほしいことがあれば「次からは○○してね」としてほしいことを具体的に伝えることも大切です。また、声掛けをするときは、否定形ではなくて肯定形な声掛けを心掛けましょう。例えば「片付けしないとご飯食べれないからね」というような否定形ではなく、「片付けしてご飯を食べよう」というような肯定形な声掛けをすることでお子さんのやる気や意欲を引き出すことができます。

お子さんにわかりやすい方法で予定を伝えることで、お子さんも今は何をするのか?次に何があるのか?

見通しをもって行動したり、安心して過ごしたりしやすくなります。楽しいことは心待ちに、苦手なことは心構えがしやすくなります。順序やルールがある場合は明確にしましょう。前もって日程を伝えたり、することの事前予告をしましょう。お子さんの中には場所や行動を理解しやすい視覚的手がかり(実物、写真、絵、シンボル、文字など)を活用することもポイントです。

4)パニックやかんしゃくには落ち着いて対処しましょう

パニックやかんしゃくを起こした場合は(1)安全を確保する(2)落ち着くまで待つ(3)冷静さを取り戻したら褒める(4)よい行動を簡単に伝えるようにしましょう。パニックや癇癪は必ず原因があります。様々な理由や原因が考えられますが、適切な対応や予防策をとったり、原因となることが避けられるのであれば避けるということも方法の1つです。

5)注意するときは、穏やかな声で短く伝えましょう

指示や提案は、具体的に伝えましょう。「これ」「あれ」「しっかり」「ちゃんと」などそれだけでは映像化できない曖昧な言葉は使わないようにしましょう。ルールや善悪を伝えるときは、否定的な表現ではなく肯定的な表現で伝えましょう。「走らない」ではなく「歩こうね」などしてほしいことを肯定的に伝えます。長い文章での指示は避け、指示は1つずつ伝えるようにしましょう。

6)少しずつ集中できる時間をのばしたり、注意を喚起したりしましょう

同時に2つのことができなかったり、指示を聞きそびれてしまったりすることがあります。注意がそれてしまい、新しい刺激に夢中になってしまうお子さんもいます。注意がそれてしまうお子さんの場合、少しずつ集中できる時間をのばしたり、課題を増やしたりしましょう。「スモールステップ」で進めていくことがポイントです。

7)場面の状況や相手の気持ち、具体的なやり方を教えましょう

相手の気持ちを想像することが苦手で、暗黙のルールが分からず、場にそぐわない言動になってしまうことがあります。場面の状況、相手の気持ち、具体的なやり方をその都度教えていきましょう。

8)嫌がることは、無理強いしないでおきましょう

感覚(聴覚・視覚・味覚・触覚・嗅覚)が敏感または鈍感な場合があります。お子さんが苦痛に感じているようであれば、無理強いしないようにしましょう。

上記の方法を試してみたけれど、なんだか上手くいかない・・・そんな時は相談機関に相談しましょう。子育て相談窓口