最終更新日 2025年1月7日

事業者による障害のある人への合理的配慮の義務化について

PAGE-ID:11885

「事業者による障害のある人への合理的配慮」が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されました。障害者差別解消法(平成25年6月制定)では障害を理由とする差別の解消を目的として行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。

※ここでいう「障害者」とは、障碍者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行うものをいいます。

内閣府「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」チラシ

不当な差別的取扱いとは?

障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。

具体例

・障害がある人が来店した際に正当な理由なしに「障害のある方は入店お断りです」と言って入店を断る

・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う場合など

合理的配慮の提供とは?

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。この改正法は令和6年(2024年)4月1日 に施行されました。事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。

合理的配慮の範囲

合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。

1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること

2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること

3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

過重な負担かどうかの判断は?

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

1.事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

2.実現可能性の程度(物理的・技術的制裁、人的・体制上の制約)

3.費用・負担の程度

4.事務・事業規模

5.財政・財務状況

建設的対話を重ねましょう

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

具体例については内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集」に記載されておりますので、ご参照ください。※なお、ここで示している各具体例は、あくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります。

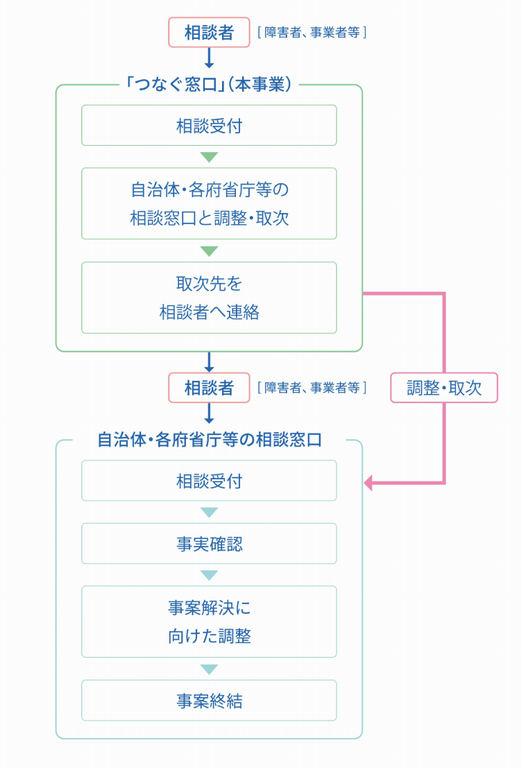

「新しい相談窓口『つなぐ窓口』」

ここまで紹介してきた「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」についての相談を地方自治体や各府省庁の適切な相談窓口につなぐほか、障害者差別解消法についてのご質問に回答する、新しい相談窓口として、「つなぐ窓口」が試行事業として開設されました。

・「つなぐ窓口」電話相談 0120-262-701

・対応時間:10時から17時※週7受付(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

・メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp(@は半角で送付してください)

・開設期間:令和7年(2025年)3月下旬まで

障害のある人や事業者が「つなぐ窓口」に相談すると、「つなぐ窓口」が地方自治体や各府省庁の適切な窓口と調整を行い、相談内容の取次が済むと、相談者へ取次先の窓口の情報が伝えられます。相談者が取次を受けた地方自治体や各府省庁の窓口に相談すると、各窓口で取り次がれた相談内容を踏まえた上で、事実確認や事案解決に向けた調整が行われることになります。『どこに相談すればよいのかわからない… 』『平日は仕事や学校があって今まで相談できなかった…』『まずは話を聞いてみたい』などあれば、是非「つなぐ窓口」に気軽に相談してください。相談対応の基本的な流れは下記のとおりです。

まとめ

合理的配慮の内容は、障害の特性やそれぞれの場面・合理的配慮状況に応じて異なり、また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。障害者差別解消法に関し、困りごとがあれば、まずはお住まいの地方自治体の相談窓口や「つなぐ窓口」に相談してください。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指していきましょう。

添付ファイル

- 障害を理由とする差別の解消の推進相談対応ケーススタディ集(内閣府ホームページ)(PDF形式 920キロバイト)

- 内閣府合理的配慮啓発チラシ(PDF形式 1,300キロバイト)

- 内閣府合理的配慮リーフレット(PDF形式 3,253キロバイト)

閲覧ソフト Acrobat Reader DC