最終更新日 2025年2月21日

乳幼児教育・保育の研修

PAGE-ID:11546

乳幼児教育・保育支援センターでは、就学前教育・保育の質向上のための研修を行っています。また、園訪問を通して園の相談や園内研修のサポートも行っています。気軽にお問い合わせください!(0778-22-0456)

環境づくりの研修「認定こども園岡本」

公開保育「愛星認定こども園」

「保育カウンセラー事業研修会」11月18日

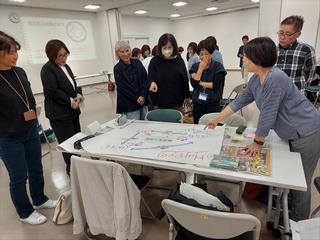

「学び合い講座」お疲れさまでした!

テーマ別3回コースで開催した今年度の「学び合い講座」がすべてのコースで終了しました。受講者の皆さんお疲れさまでした。複数回の研修に参加することで理解の深まりを感じられたのではないでしょうか。次年度も気軽に楽しく参加できる講座を開催したいと思っています。どうぞご参加ください!

【令和6年度のテーマ】個別の支援の工夫・生活科ってなあに?・ほめ上手になろう!・みんなでわいわいふれあい遊び

学び合い講座3「生活科ってなあに?3回目」11月6日

「越前市不適切な保育を未然に防止するための施設長研修会」10月22日

仁愛女子短期大学准教授 増田翼氏を講師に招き、公私立園の施設長を対象に「不適切な保育を未然に防止するための研修会」を開きました。保育において1「繊細な感情」2「控え目・無危害」3「不随意性(臨機応変)」「自立尊重」4「無私性」「善行・与益」を基にした倫理的な振る舞いが求められていることを学びました。また、対話を取り入れ「偶然(子どもの想い)」から創造していく保育を心がけることが不適切な保育を未然に防止することにつながることなどを教えていただきました。

施設長として求められている役割についてグループで意見をまとめ、ポスターセッション形式で共有しました。子ども、保護者、保育者を互いに信頼と安心感でつなげ、自身もそれぞれと信頼と安心でつながるような施設長でなければならないなどの意見が出されました。

研修後のアンケートでは、「個別の事例に対して感じ方や考え方を議論し、保育における倫理的なかかわりについて検討を重なることができる仕組みづくりを目指さないといけない」「 保育者は偶然を拾う天才であるという言葉に感銘を受けた。 その事を大事にしていると不適切な保育は起こらないと思う」などの感想をいただきました。

学び合い講座2「生活科ってなあに?2回目」10月11日

はじめに、円滑な接続や多様な困難さを抱えた子への接し方、多様な人々との触れ合いなど生活科で大切にしていることについて話をしました。後半は2年生の生活科「大きくそだてわたしの野さい」の体験をしました。

まず五感を使ってイエローポップ(ポップコーンの種)の観察。その後実際にポップコーンをつくって食べました。ホットプレートの中ではじけるコーンの様子はぜひ子どもに見せたいものです。栽培活動も目的意識・相手意識をもったストーリー性のある単元計画にすることで、子どもの主体的な活動が次々と生まれてきます。見通しをもった教師の仕掛けと子どもに寄り添った柔軟な思考が大切ですね。

学び合い講座3「ほめ上手になろう!2回目」10月8日

学び合い講座4「みんなでわいわいふれあい遊び2回目」9月9日

学び合い講座1「個別の支援の工夫初回」7月31日

児童発達支援センターなないろ前田聡氏を講師に招きました。眼鏡や補聴器、点字や手話のように、特性に合わせた個別の支援は必要。個別の支援を行うことで「できた!」が増え「自分でできる」と感じ「もっとやりた い」と意欲が育っていくとお話しくださいました。自己肯定感を育むために個性を尊重した支援の在り方について学んでいきます。

学び合い講座3「ほめ上手になろう!初回」7月12日

ペアレント・プログラムを使って講座を開きました。 自分や子どもの良いところを具体的な行動(動詞)で書いたり話したりしました。

特別ではなく普通のことが60~70%できていれば良いところとして格上げしていきます。話し合いで良いところが増えていきました。

学び合い講座4「みんなでわいわいふれあい遊び初回」7月8日

学び合い講座2「生活科ってなあに?初回」7月5日

小学校低学年の教科『生活科』について学ぶ講座を開きました。第1回目は教科目標と9つの内容項目についての話の後、『学校探検』の模擬体験をしました。参加者からは「生活科の活動は園の遊びとつながっている」「学校探検で校内を回ったりいろいろな人とかかわったりすることで入学後の不安が安心に変わると思う」などの感想が聞かれました。

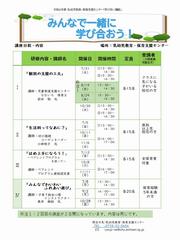

学び合い講座開催します!

幼児教育アドバイザーの園訪問

市の幼児教育アドバイザーが各園を訪問し、子どもたちの遊びの様子を保育士と一緒に見守ります。

研修会を開き、遊びの姿から見取った子どもの学びについて幼児教育アドバイザーを交えて話し合います。

園が大事にしているところを共感し、さらに子どもの育ちにつながるように環境づくりや言葉かけについて意見交換していきます。