最終更新日 2025年10月28日

市民税・県民税の給与による特別徴収について

PAGE-ID:526

各種届出書様式

目次

- 1.特別徴収のしおり

- 2.特別徴収とは

- 3.納期の特例について(納期の特例に関する申請書)

- 4.従業員の退職・休職等により特別徴収ができなくなった場合(給与所得者異動届出書)

- 5.従業員を新たに特別徴収に切り替えたい場合(特別徴収への切替申請書)

- 6.事業所の所在地・名称・通知の送付先等に変更がある場合(所在地・名称変更届出書)

- 7.特別徴収税額が変更になった場合(納入書について)(納入書)

- 8.退職所得に係る市民税・県民税について(退職所得に係る市県民税納入内訳書)

- 9.特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合(指定通知書)

- 10.特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合(受取方法変更申出書)

- 11.外国人を雇用されている事業所へのお知らせ

- 12.令和7年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の発送について

- 13.関連ページ

1.特別徴収のしおり

2.特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に代わり、6月から翌年5月までの年12回に分けて、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きし、納入いただく制度です。(地方税法第321条の3、越前市市税賦課徴収条例第44条)これにより、従業員は普通徴収の年4回払いよりも1回あたりの負担額が軽減されたり、納税に出向いたりする手間が省けることになります。

特別徴収の推進については下記のリンクページ及びチラシをご確認ください。

特別徴収義務者について

事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、すべての従業員について市民税・県民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4、越前市市税賦課徴収条例第45条)

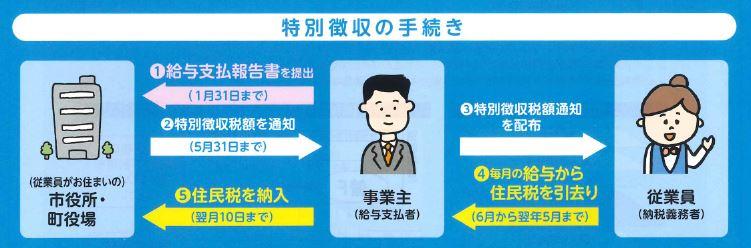

特別徴収の手順

毎年5月末日までに納税義務者の住所地の市町村から「特別徴収税額の通知書」が送付されます。(地方税法第321条の4の2)通知書には、徴収税額が個人別・月別に記載されていますので、記載の月割額を6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きして、翌月10日までに市へ納入してください。(地方税法第321条の5)

通知書の受取方法

- 受取方法を【電子データ】と選択した場合は、税額通知がeLTAXに格納され、設定されたメールアドレスに税額通知を確認するための保護番号が送信されます。

-

受取方法を【書面】と選択した、または紙や光ディスクで提出した場合は、郵送にて通知します。

納期限

納期限は、月割額を天引きした月の翌月10日(10日が金融機関の休業日のときは、翌営業日)です。期限を過ぎると督促料・延滞金が加算される場合があります。

特別徴収の流れ

3.納期の特例について

一定の条件を満たす事業所は、市へ申請し、承認を受ければ、従業員から徴収した市民税・県民税を毎月納付から年2回の納付に変更することができます。(地方税法第321条の5の2)

「納期の特例に関する申請書」や「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出とその承認が必要となります。納期の特例については下記のリンクページをご確認ください。

4.従業員の退職・休職等により特別徴収ができなくなった場合

「給与所得者異動届出書」を提出してください。

提出期限は、給与を支払わないこととなった日の属する月の翌月10日です。(地方税法施行規則第9条の5)越前市では「給与所得者異動届出書」が提出された翌月中旬に税額変更通知等を発送します。

(記入例)給与所得者異動届出書(退職・転勤等)(PDF形式)

給与所得者異動届出書(退職・転勤等)(PDF形式)

給与所得者異動届出書(退職・転勤等)(エクセル形式)

一括徴収について

- 6月1日から12月31日までに退職等をした場合、未徴収税額(以後徴収できない残りの税額)を本人の申し出により一括徴収できますので、できる限りご協力ください。

- 1月1日から4月30日までに退職等をした場合、本人の申し出がなくても一括徴収した上で納入していただくことが義務付けられています。(地方税法第321条の5の2)ただし、一括徴収すべき額が給与又は退職手当等の額を超える場合は、この限りではありません。

5.従業員を新たに特別徴収に切り替えたい場合

「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

越前市では「特別徴収への切替申請書」が提出された月の翌月中旬に税額通知を発送しますので、特別徴収開始月は提出月の2か月後を目安にしてください。

(記入例)特別徴収への切替申請書(PDF形式)

特別徴収への切替申請書(PDF形式)

6.事業所の所在地・名称・通知の送付先等に変更がある場合

「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

(記入例)所在地・名称変更届出書(PDF形式)

所在地・名称変更届出書(PDF形式)

所在地・名称変更届出書(エクセル形式)

7.特別徴収税額が変更になった場合(納入書について)

従業員の退職や就職、所得税の確定申告等により特別徴収税額に変更があった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、記載された変更内容に従って天引きと納入をお願いします。

なお、税額変更による新しい納入書は送付しておりませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正してご利用ください。また、追加で納入書が必要な場合は以下の様式より作成・ダウンロードしてご使用ください。

納入書の金額訂正方法は下記のリンクページをご確認ください。

8.退職所得に係る市民税・県民税について

「退職所得に係る市県民税納入内訳書」を提出してください。

退職金にかかる市民税・県民税を納入する場合は、地方税法第328条の4により支払者(特別徴収義務者)が退職所得に係る住民税の計算をします。該当者があるときは納入書の「退職所得分」の欄及び納入書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記載して納入してください。退職所得に係る市民税・県民税の計算方法は下記のリンクページをご確認ください。

退職所得に係る市県民税納入内訳書(PDF形式)

退職所得に係る市県民税納入内訳書(エクセル形式)

9.特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合

10.特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合

年度の途中で受取方法を変更したい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

受取方法を変更できるのは変更申出書が提出された月の翌月分からです。

すでに送付された税額通知書については、変更後の受取方法による再発行はできませんのでご注意ください。

受取方法変更申出書(PDF形式)受取方法変更申出書(エクセル形式)

11.外国人を雇用されている事業所へお知らせ

外国人を雇用する場合、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」第8条第1項・第2項及び第11条の規定に基づき、租税条約を受けるためには、市町村に「住民税の租税条約に関する届出書」を提出してください。

租税条約に関することは下記のリンクページをご確認ください。

外国人が退職・帰国される場合の留意点について

帰国に伴い退職される場合は、出国する前に住民登録のある市町村において住民税等の清算をされるよう以下の手続きをお願いします。

- 残りの未徴収税額の一括徴収

退職時に支給する給与や退職金から残りの未徴収税額を一括徴収することができます。

※1月~5月退職の場合、一括徴収が義務付けられています。

- 納税管理人の選任

普通徴収に切り替え後の未徴収税額を、出国する前に日本に居住する人の中から、代わりに納税手続きを行う納税管理人の届出にご協力をお願いします。納税管理人は事業所様を選任することができます。

外国人の住民税については下記のチラシとリンクページをご確認ください。

12.令和7年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書の発送について

令和7年5月13日(火曜日)に、令和7年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書を発送しました。下記の資料が同封されていますのでご確認ください。

- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)

※電子受取を選択された事業所は書面通知書を同封していませんのでeLTAXにてご確認ください。 - 納入書14枚(12か月分+予備2枚)※納期の特例を申請した事業所は4枚(2か月分+予備2枚)

※電子納税利用者以外の希望者のみ - 総括表・仕切紙 ※書面受取のみ

- 各種チラシ

令和7年度市民税・県民税異動申出書について(期間限定様式)(PDF形式 575キロバイト)

外国人を雇用する事業者の方へ 住民税の特別徴収にご協力ください(PDF形式)

- 電子受取については下記のリンクページをご確認ください。

- 定額減税については下記のリンクページをご確認ください。

13.関連ページ